諸葛亮は劉備に「世の中は変化している」と言いましたが、この「変化」とは一体何を意味するのでしょうか?

|

三国時代(西暦220年 - 280年)は、中国の歴史において、漢王朝の時代から晋王朝の時代までの時代です。この時期には曹魏、蜀漢、東呉という3つの大政権が相次いで誕生した。それでは、次の興味深い歴史編集者が、『龍中戦略』の「世界の変化」が何を指すのかを詳しく紹介します。見てみましょう! 当時、劉備は諸葛亮の別荘を三度訪れ、故郷に招いた。両者が会った後、諸葛亮は劉備の誠意に感動し、有名な「龍中の策」を劉備のために計画した。この「龍中戦略」は歴史上前例のないものとなり、後世に古典として認められています。諸葛亮は「茅葺き屋根の小屋を出る前から世界の区分を知っていた」ことでも賞賛された。しかし、この「龍中戦略」を検討してみると、疑問が湧いてきます。それは諸葛亮が劉備に北伐を命じた時点、「世に異変あり」です。この「異変」とは何を意味するのでしょうか? 1. 前例のない「龍中戦略」 劉備が諸葛亮の茅葺き小屋を三度訪れたとき、彼は人生で最もどん底にいた。彼は北部に足場を築くことができず、南の荊州へ逃げざるを得なかった。荊州でも劉備は劉表の信頼を得られなかった。劉表は曹操に対抗する前哨地として、劉備に北方の小さな郡である新野に留まるよう要請した。劉備の兵は千人にも満たず、将軍たちも張や趙雲ほど優秀ではなかったため、劉備は発展の方向性を見出せず、ひどく落ち込んでいた。 徐庶が諸葛亮を劉備に推薦したのはこの時であった。諸葛亮の援助を得るために、劉備は諸葛亮の別荘を三度訪問し、ついに彼に会った。劉備は諸葛亮に自分の本当の気持ちを打ち明けた。多くの失敗を経験しながらも、劉備は理想を捨てなかった。諸葛亮もまた野心的な人物であったが、荊州の貴族たちから抑圧され、畑を耕さなければならなかった。しかし諸葛亮は理想を放棄しなかった。そのため、劉備と諸葛亮はすぐに意気投合し、君主と大臣という天が結びつけた縁となった。 諸葛亮は茅葺き屋根の家に住んでいたが、心の中には世界を思い描いていた。諸葛亮は当然、劉備についても観察していた。諸葛亮は劉備の状況に基づいて「龍中の策」と呼ばれる戦略計画を策定した。この計画に基づいて、劉備はキャリアの急速な発展の段階を迎えました。 諸葛亮の「隆中の策」は、主に3つの段階に分けられます。第一段階は、荊と易にまたがるものでした。この段階では、まず荊州を占領し、次に荊州を踏み台にして益州を占領することが第一段階であった。第二段階は休息と待機です。この段階で、劉備陣営は戦いの結果を統合して消化し、内部的には回復し、外部的には孫権と友好関係を築いた。第三段階は北方遠征でした。世情が変わると、劉備は軍を二つに分け、一つは荊州から万羅を攻撃し、もう一つは益州から秦川を攻撃した。このようにして、世界は安定し、漢王朝は復活することができます。 諸葛亮が劉備のために策定した戦略計画はかなり複雑で、実行するのが非常に困難でした。しかし、当時の劉備には領土も軍事力もなく、この計画が唯一実行可能な選択肢でした。そこで劉備はこの計画を採用し、戦略目標を達成するために努力しました。結局、東呉連合軍の予想外の敗北がなかったら、この計画はほぼ成功していただろう。これは、諸葛亮と彼の「龍中の策」が皆から賞賛される理由でもあります。 2.『龍中戦略』における「世界の変化」とは何を表していますか? しかし、「龍中戦略」を検討してみると、この計画の欠点も見つかります。つまり、将来に遠くなればなるほど、計画のタイミングと実行は曖昧で不確実になります。これは、劉備の初期資本が小さすぎたためであり、彼のすべての計画の展開は蓄積された力に基づいていました。これにより、計画の不確実性が高まります。いずれかのリンクで事故が発生すると、計画は必然的に影響を受けます。 特に末期、諸葛亮が劉備に北伐を命じた時期は、いわゆる「世の変わり目」であった。しかし、この「世界の変化」というのは実に漠然としすぎています。この「変化」は間違いなく世界を揺るがす大革命となるが、それは一体何を指すのだろうか。 諸葛亮の『龍中の兵法』のこれまでの分析を見ると、この「変化」のヒントが分かります。諸葛亮は劉備のために世界の情勢を分析する際に、劉備が直面するであろう分離主義勢力を分類した。一つのタイプの勢力は、劉備が併合することができた勢力、すなわち劉表、劉璋などの勢力でした。劉備が併合することはできないが、同盟国として持つことができる勢力が 1 つあります。東呉の孫権がそのような勢力です。最後のタイプは、劉備の宿敵である曹操です。曹操は漢の宰相と呼ばれていますが、実際は漢の裏切り者です。 しかし、諸葛亮は曹操を評価する際、劉備に対して一切の慈悲を示さなかった。曹操が兵力も少なく名声も低い状況から強敵袁紹を倒して北方を平定できたのは、時宜を得ただけでなく、並外れた知恵と兵力の使い方が上手だったからだと彼は言った。曹操の権力は100万の兵士を擁し、皇帝を人質にして諸侯を統制できるまでに成長し、劉備には抵抗できないものであった。 これらの評価から判断すると、諸葛亮は劉備と曹操の間の格差を非常に客観的に評価したことになります。両者の間には力の差が大きいだけでなく、軍事力にも一定の差がある。曹操と劉備は両者ともこの点について非常に明確でした。曹操は、梅酒を飲みながら英雄について議論していたとき、天下に唯一の英雄である曹操を讃えた。しかし、劉備に対する別の評価も持っていた。それは、劉備は実力では自分と張り合えるものの、計画に少し遅れて来たため、主導権を失った劉備は曹操と張り合うことが難しいと感じたということである。 こうすることで、「世の変わり目」、つまり曹操の死という出来事を理解することができます。諸葛亮の評価によれば、劉備を抑えられる敵はこの世で唯一曹操だけだったからだ。曹操が死ねば劉備は無敵になるだろう。このように、曹操の死と後継者の交代により、曹操陣営内で内紛が起こるのは必然であった。そして、劉備は曹操軍よりも優れた軍事力を発揮して、内部が混乱していた曹操軍を攻撃し、勝利の可能性は自然に大幅に高まりました。劉備にとって、漢王朝を支援して世界を統一するという戦略的目標を実現することは不可能ではなかった。 当時、劉備は体力的に曹操よりも優位に立っていました。劉備は曹操よりも若く、曹操は長年戦い、多くの傷を負っていました。もし劉備と曹操が戦い続けたら、傷だらけで老齢の曹操は劉備に勝つことはできないだろう。これは諸葛亮が「世の中は変わるだろう」と予言した根拠でもある。 曹操の死という「世の変わり目」の出来事に加えて、諸葛亮が言及したもう一つの「世の変わり目」の出来事は曹操の即位であった。曹操は皇帝を利用して諸侯を支配していたが、皇帝になるという野心がなかったわけではない。彼は「当途高が漢王朝に取って代わる」という予言に従うために、自分の称号として魏を選んだ。彼は漢王朝に代わるために再び王莽の道を辿り、自分の娘を漢の献帝に嫁がせ、皇帝の縁戚となった。そして、彼は自らに九つの賜物を授け、公爵に昇進し、漢王朝に取って代わって皇帝になるところまであと一歩のところまで来ていました。 しかし、曹操は死ぬまでこの最後の一歩を踏み出すことはなかった。なぜなら、彼がこの最後の手段を講じれば、彼の政権にとって不利な結果をもたらす可能性があるからだ。曹操は常に皇帝を利用して諸侯を統制し、漢の宰相の名で天下を統率した。彼の指揮下には漢王朝の支持者が多数いた。その中には、彼が最も信頼し、大切にしていた叔父の荀攸と甥の荀攸もいた。曹操は荀彧らを死に追い込むために強硬手段を用いたが、彼らの忠誠心にも衝撃を受けた。 もし曹操が漢王朝に代わって自らを確立するという最後の一歩を踏み出そうとしたら、彼の統治は必然的に混乱に陥るだろうと考えられる。彼は一瞬にして漢王朝の救世主から滅ぼす者へと転落した。すると、劉備らが彼に対して言った、「漢の宰相と呼ばれていたが、実際は漢の裏切り者だ」という侮辱が現実のものとなる。こうなると曹操は極めて不利な立場に立たされることになる。もし劉備がこの時点で北伐を開始していたら、間違いなくタイミングと人員の両方の面で有利だっただろう。 曹操は当然この点を理解し、部下の忠告を退け、もし神の意志ならば周の文王になることもいとわない、つまり漢王朝に代わる任務を息子に託すつもりだと言った。孫権が曹操に皇帝になるよう説得する手紙を書いたとき、曹操はその手紙を読んで、孫権が自ら火中へ入ろうとしていると言った。孫権の説得は当然ながら善意から出たものではなかった。曹操の反応を見れば、曹操が漢王朝に取って代わり自らの政権を樹立する行動に出れば、曹操自身にどのような害がもたらされるかが分かる。 3. 劉備とその大臣たちは結局、北進の機会を逃した。 したがって、諸葛亮が『龍中兵法』で「世に変りあり」と言ったときの「変り」とは、曹操の死と曹魏が漢王朝に代わった出来事を指している。しかし、この二つの出来事が起こると、劉備陣営は北進する機会を失った。これにより諸葛亮の「龍中の策」は失敗に終わり、残念なこととなった。 建安24年、劉備は漢中で曹操を破り、曹操を漢中から撤退させた。その後、劉備は劉鋒と孟達を派遣して上庸を占領させ、この時点で劉備の勢力は頂点に達した。 『龍中の策』の計画によれば、劉備陣営はこの時点で第二戦略段階、すなわち回復の段階に入るはずであった。そして「世の中が変わる」機会を待ち、北伐作戦を開始する。劉備はその後漢中王に昇進し、北伐の準備として蜀で大規模な事業の建設を開始しました。 何も予想外のことが起こらなければ、諸葛亮が言った「世の中が変わる」時がすぐに来るでしょう。建安二十五年春正月に曹操は洛陽で病死した。 1年後、曹丕が魏王の位を継承し、魏王朝を建国し、漢王朝は終焉を迎えました。この時期、曹魏は混乱し、各地で反乱が勃発した。もし劉備がこの機会を利用して北伐を開始していたら、間違いなく良い成果が得られたであろう。 しかし、劉備陣営はこの二つの機会を逃した。これは荊州の関羽が『龍中の策』の計画を無視して、先に襄樊の戦いを開始したためである。関羽は襄樊の戦いの初期段階で7つの軍を率いて勝利を収めましたが、その後の戦いでは曹操と孫権の双方から攻撃を受け、悲惨な敗北を喫しました。関羽の首が洛陽に送られた数日後、曹操も病死した。 こうして荊州の拠点の喪失と関羽軍の壊滅により、劉備は予想外の打撃を受けた。 『龍中の策』における二本立ての北伐計画も曹魏と東呉の共同対決により失敗に終わった。劉備は荊州の喪失によって生じた状況の是正に忙しく、北伐を開始する手段がなかった。 しかし、曹丕が魏を建国すると、劉備は『龍中の策』とは異なる選択をした。彼は趙雲や黄権などの部下の忠告に耳を傾けず、曹魏に軍を向け、秦川に軍を送った。その代わりに、彼は夷陵の戦いを開始し、戦争を東呉に向けました。劉備には関羽の仇討ちと荊州奪還という口実があったが、この相互破壊的な戦争は双方に悪影響をもたらした。戦争の失敗により、劉備は北伐を開始することがさらに困難になった。曹丕は王朝交代による初期の混乱を乗り越え、状況を安定させ、外部からの攻勢を開始した。劉備はまたしてもこの機会を逃した。 結論: 諸葛亮と劉備は諸葛亮の草庵を三度訪れた際に、有名な戦略計画「龍中の策」を策定した。この計画では、諸葛亮の当初の計画はより具体的であったが、その後の計画はより曖昧になった。これは劉備の力が弱すぎたため、一歩ずつしか実行できなかったためです。 諸葛亮は北伐の時期について「世の中の変化」という前提を提唱した。世界に衝撃を与えたこの変化は、曹操の死と曹魏による漢王朝の交代を意味していた。これら二つの機会は曹魏に混乱を引き起こし、劉備に北伐を開始する機会を与えるのに十分でした。残念ながら、「隆中の策」は実行中に予期せぬ変化に遭遇しました。荊州の喪失、関羽の敗北、そして夷陵の戦いにより、劉備陣営は最終的に北進の機会を逃しました。 |

<<: 「もし私に息子がいたら、孫仲武のような人になってほしい。」曹操が孫権に対して言った言葉の意味は何でしょうか?

>>: もし荊州の将軍が趙雲に代わったら、荊州の状況はどうなるでしょうか?

推薦する

『紅楼夢』では、迎春の侍女であるシキは主に何をしていますか?

紅楼夢で迎春の侍女シキは何をしましたか?今日は、興味深い歴史の編集者が記事を持ってきました。読んでみ...

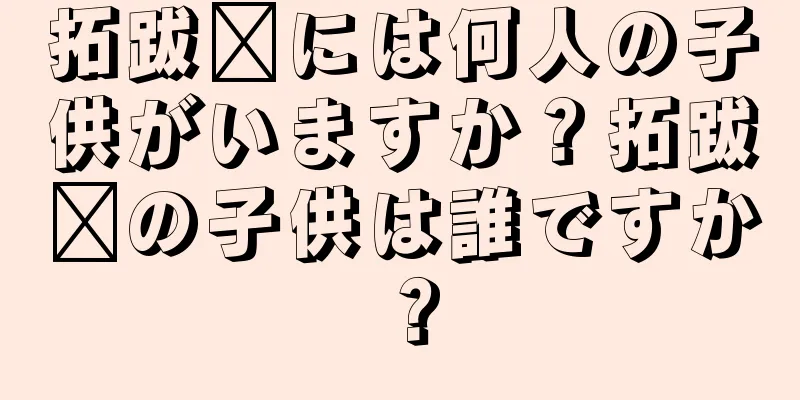

北魏の皇帝が姓を元に改めた理由は、どの皇帝が漢文化に執着していたからでしょうか?

北魏の初代皇帝は鮮卑族の拓跋桂です。彼が建てた帝国は当然拓跋姓でしたが、北魏第7代皇帝以降は皆袁姓に...

中国のスパイス文化には長い歴史があります。体に塗る以外にどんな用途があるのでしょうか?

私の国のスパイス文化には長い歴史があります。スパイスは体に塗る以外にどんな用途があるかご存知ですか?...

『西遊記』で、なぜほとんどの女妖怪は唐僧正を捕らえた後に彼と結婚したいと思うのでしょうか?

『西遊記』は、明代の呉承恩によって書かれた、古代中国における神と悪魔を扱った最初のロマンチックな小説...

楊家将の羅の娘は誰ですか?楊思朗の妻、羅の簡単な紹介

楊貴妃の女将軍、羅世宇とは誰?楊思浪の妻、羅世宇の紹介羅家の娘は楊思浪の正妻であった。いくつかの書物...

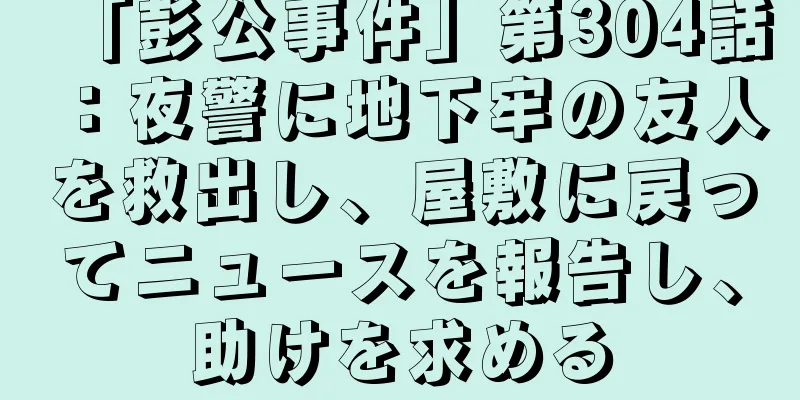

史公の事件第407章:官営メディアに尼僧を注意深く調査し、逃亡中の女性を調査するよう命じ、善悪を判断する

『世公安』は清代に人気を博した民間探偵小説です。初期の版は『石判事物語』『石判事事件奇談』『百奇事件...

清代の『白牡丹』第8章にはどんな物語が語られていますか?

劉金はお金を稼ぎ、妹の孟雄とともに蘇州へ皇帝に会いに行った。劉金は文貴の家族が山東省に逃げ帰ったこと...

晋書史記 第53巻 伝記23 原文鑑賞

◎ミンホアイ王子(子其升)民懐玉王は、号を羲祖といい、恵帝の長男であり、母は謝才人であった。彼は子供...

漢の章帝、劉荘は賢明な統治者だったでしょうか?漢の張皇帝劉荘をどう評価するか

漢の張帝は賢明な統治者か?漢の張帝をどう評価するか漢の章帝劉荘(西暦57年 - 西暦88年4月9日)...

清朝はなぜ王室に土地を与えなかったのでしょうか?清朝の王族はどこに住んでいましたか?

清朝はなぜ王族に土地を与えなかったのか?清朝の王族はどこに住んでいたのか?興味のある方はぜひ見に来て...

北宋時代の軍事書『武経宗要』全文:第二巻、第20巻

『武経宗瑶』は北宋の政府が編纂した軍事書である。著者は宋の仁宗の治世中の文官、曾公良と丁度である。二...

『紅楼夢』では、林黛玉は月に銀二両しか持っていませんでした。なぜ彼女はそんなに寛大だったのでしょうか?

『紅楼夢』は、古代中国の章立て形式の長編小説であり、中国四大古典小説の一つである。普及版は全部で12...

タタール人はモンゴル人に属しますが、なぜモンゴル人はタタール人に属しているとは言えないのでしょうか?

40万のモンゴルとはモンゴルの本部を指し、タタールとは明朝によって「40万のモンゴル」に与えられた名...

第17章 賄賂の罪で郡政官を処刑

『海公大紅袍全伝』は、清代の中国語で書かれた全60章からなる長編歴史ロマンス小説です。題名は「金一寨...

神授授与後、姜子牙が最も会うことを恐れた二人は誰でしたか?

神授後、蒋子牙が最も会うことを恐れた二人は誰だったのか?これは多くの読者が気になる質問です。次に、興...