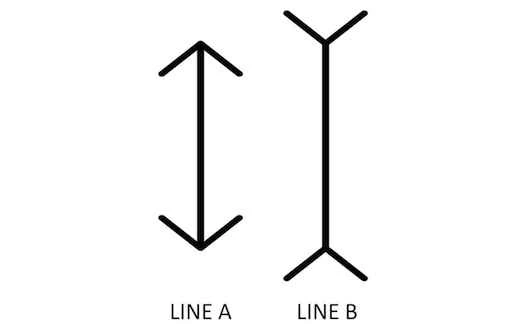

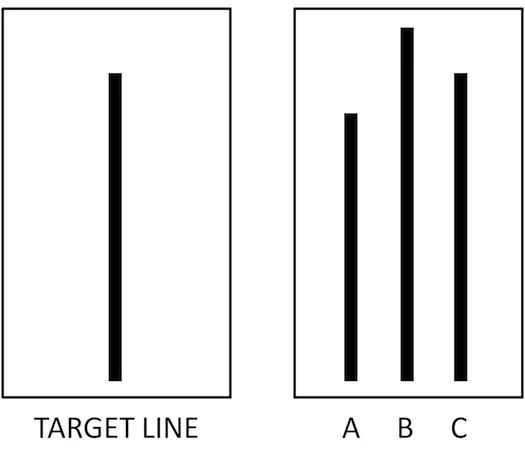

19世紀末,德國精神科醫生弗朗茨·繆勒-萊爾設計了世界上最著名的視覺錯覺之一。這種錯覺之所以流行,是因為它易於復現,而且很難擺脫。它源自於一個簡單的問題:上面兩條垂直線哪一條較長?

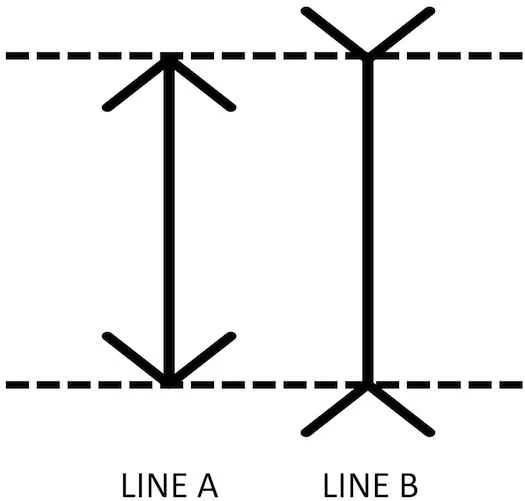

如果你和大多數接受過繆勒-萊爾測試的人一樣,你會覺得B線比A線長。事實上,這兩條線的長度完全相同,正如這張經過處理的錯覺圖所示:

幾十年來,視覺研究人員一直認為這種錯覺揭示了人類視覺的一些基本特性。當他們向視力正常的人展示這種錯覺時,人們確信箭頭指向內側的線段看起來會比箭頭指向外側的線段更長。直到20世紀60年代,這種假設才真正被檢驗,因為在此之前,幾乎所有見過這種錯覺的人都是「WEIRD」群體——這是文化心理學家創造的一個縮寫詞,指來自西方、受過教育的、工業化的、富裕的、民主的社會的人群。 1960年代初,三位研究人員彌補了這一疏漏,他們向來自15個不同文化群體的2000人展示了這種錯覺。結果,這種錯覺欺騙了最初的幾個群體。居住在伊利諾州埃文斯頓的成年人普遍認為B線比A線長20%,而附近西北大學的學生和南非的白人成年人也同樣認為B線比A線長13%到15%。隨後,研究人員前往更遠的地方,測試了來自非洲幾個部落的人們。來自南部非洲的布須曼人完全沒有表現出這種錯覺,他們認為兩條線的長度幾乎相同。來自安哥拉北部蘇庫部落和科特迪瓦貝特部落的小樣本人群也沒有表現出這種錯覺,或認為B線只比A線略長。幾十年來,繆勒-萊爾的同名錯覺欺騙了成千上萬來自西方、受過教育、工業化、富裕和民主社會的人們,但這並非普遍適用。

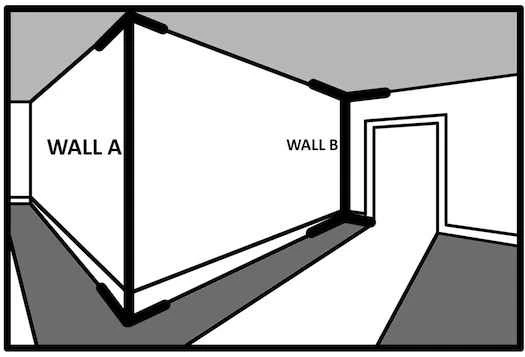

為什麼非洲布須曼人和部落居民能夠免疫這種錯覺呢?他們和西方人擁有相同的視覺和中性解剖結構,卻仍然無法擺脫「B線比A線長」這種錯覺。在生物學差異不存在的情況下,答案當然是文化因素。與大多數西方社會不同,布須曼人、蘇庫人和貝特人生活在幾乎沒有直線的世界。他們的房屋通常用茅草搭建,要么是圓形的,要么缺乏西方室內常見的硬朗線條。他們大部分時間都凝視著同樣缺乏幾何角度的草原、樹木和水景等自然景觀。這為什麼重要呢?因為日積月累,生活在幾何形狀的室內環境的人們會習慣根據三維視覺透視規則來判斷物體的大小。例如,如果你身處一個房間,需要判斷用粗黑線A和B標出的兩面牆哪一面更高,你會選擇哪一面?

多年來,你一直住在四面牆垂直的室內建築中,所以即使不加註意,你也知道兩面牆的高度相同。 A牆離你更近,因此它在你的視網膜(眼球後部)上投射出更大的圖像,但你對透視的基本原理非常熟悉,所以會自動修正這種差異。 A牆與地板和天花板相交形成的線條類似於繆勒-萊爾錯覺中的A線,而B牆形成的線條則類似於B線。當你看到像A線這樣的結構時,你會想起那些近處但實際上看起來比實際大的東西;相反,像B線這樣的結構會讓你想起那些遠處但實際看起來比實際大的東西。你的大腦會自動進行這些修正,所以B線看起來比實際更長(就像B牆看起來比實際更高一樣),A線看起來比實際更短(就像A牆看起來比實際更矮一樣)。這些直覺與文化經驗息息相關,而布須曼人、蘇庫人和貝特人沒有這些直覺,因為他們很少接觸到相同的幾何形狀。

許多文化差異可以追溯到數千年前。古希臘哲學家是現代西方哲學的基礎,他們傾向於孤立地分析事物,而古代中國哲學家則更關注事物與其脈絡之間的關係。數千年後的今天,這些差異仍然體現在西方人和東亞人對世界的認知方式。

在一項實驗中,研究人員讓中國和美國的學生觀察一系列照片,照片中每個物體都位於一個背景之上。例如,其中一張照片是一隻老虎站在森林中的溪流旁,另一張照片是一架戰鬥機以高山為背景。之後,實驗人員向學生展示了一組新的照片,並詢問他們是否在實驗的第一階段看到了前景中的物體。大多數學生的表現都相當不錯,正確率達到了70%。但有一個明顯的例外:當實驗人員將物體置於新的背景中時(例如,將老虎從森林移到草地上,或將戰鬥機置於雲層覆蓋的天空下),中國學生的表現就出現了問題。他們的正確率下降到了60%以下,這意味著他們幾乎是在猜測自己是否在實驗的早期階段看到了焦點物體。

當研究人員觀察他們記憶影像時的眼動軌跡時,他們遇到的困難原因就顯而易見了。美國學生將大部分注意力集中在焦點物體上,而對背景的關注則少得多。美國學生以亞里斯多德式的視角觀察物體,而中國學生則以儒家式的視角看待場景,對背景的關注程度與對物體的關注程度相當。當物體出現在新的背景時,中國學生感到困惑,因為他們已經將物體與特定情境聯繫起來記憶,而美國學生幾乎沒有關注背景。

文化傳承對我們如何看待他人和社會互動有著類似的影響。正如中國人比美國人更傾向於關注事物在特定脈絡中的意義一樣,他們也認為人是相互交織的個體,彼此之間存在著連結。西方人(例如來自美國、加拿大、西歐、澳洲和紐西蘭的人)更傾向於認為自己與他人不同,因此即使與朋友或愛人關係非常親密,他們仍然將自己視為獨立的個體。這種被稱為個人主義的哲學信念與東亞人(例如日本人、中國人、韓國人)的集體主義信念截然不同。集體主義認為人與人之間相互聯繫,身分認同相互重疊,我們的行為應該以集體利益為先,而非個人利益。儘管兩個文化群體的人都認知到自己既是個體又是群體成員,但對西方人來說,個體性更為重要;而對東方人來說,集體性則更為關鍵。

在一系列實驗中,研究人員讓美國和日本的學生解讀一個卡通人物的情緒,這個卡通人物站在一個由四個男女卡通人物組成的背景前。有時,五個人物都表現出相同的情緒,但有時,前面的人物似乎與後面的人物表情不同,如下圖所示。

當被要求判斷主角的情緒——是快樂、悲傷還是憤怒——時,72%的日本學生表示他們無法忽略背景人物的情緒,而只有28%的美國學生有同樣的感受。當然,當背景中的四個人物分別表達不同的情緒時,日本學生對快樂人物的快樂程度評價會降低,對悲傷人物的悲傷程度評價會降低,對憤怒人物的憤怒程度評價也會降低。與先前以老虎和戰鬥機為主題的研究一樣,日本學生花了大量時間觀察背景中的四張臉孔,而美國學生則幾乎完全專注於前景中那張大臉的表情。

美國人將自由和個人自由視為理所當然,但由於東亞人非常注重集體福祉,文化研究者質疑他們是否會更強調和諧與一致性而非獨特性和獨立性。一項分析調查了美國和韓國三百多則報紙雜誌廣告中獨特性和一致性的運用。部分刊物著重於商業和社會評論(例如美國的《Money》和《紐約時報》,以及韓國的《商業周刊》和《深泉》),而另一些則針對女性和青年群體。幾乎所有韓國廣告都在宣揚傳統、一致性和追隨潮流的價值觀,而幾乎所有美國廣告都強調選擇、自由和獨特性。一則韓國廣告宣稱“十個人中有七個人都在使用這款產品”,這種說法可能會讓美國消費者反感。相較之下,一則美國廣告則指出“互聯網並非人人適用。但話說回來,你也不是所有人”,這種觀點可能會冒犯韓國消費者的集體主義情結。

這些廣告也反映了集體主義者和個人主義者的實際行為。社會心理學史上最著名的研究計畫之一是所羅門·阿希在1950年代對美國人從眾行為的研究。阿希在20世紀初的波蘭長大,1920年隨父母搬到紐約布魯克林。逾越節那天,年幼的阿希坐在父母的餐桌旁,問父親為什麼一杯斟滿的酒放在空位前一動不動。父親回答說,這杯酒是留給先知以利亞的。那一刻,小阿希確信杯中的酒液似乎稍微減少了一些。阿希早期對暗示性和影響力的著迷,逐漸演變為他對從眾行為和宣傳的終生關注,尤其是在二戰的恐怖之後。於是,他設計了一項研究來檢驗人類從眾行為的極限。在他的標準實驗中,七個人坐在一個房間裡完成了一個簡單的任務:確定右邊哪條線與左邊的線長度相同。

這項任務很簡單,因為答案顯然是C線,但實驗設計中卻暗藏玄機。最後一個大聲回答的人是一位毫不知情的參與者,他完全不知道這個實驗的目的是什麼。他也不知道其他六位參與者都是托兒,他們被實驗者指示要一致聲稱正確答案是B線。因此,隨著實驗的進行,他們漫不經心地喊出“B線”,而實驗者則記錄他們的答案。這位毫不知情的參與者越來越焦躁不安,起初他懷疑自己是否誤解了實驗指令,後來又懷疑房間裡的其他人是否在惡作劇。但其他人都沒有改變主意,然後輪到他回答了。在數百次試驗中,阿希發現大約30%的美國參與者都採取了從眾心理,他們像房間裡的其他人一樣,一個接一個地重複著明顯錯誤的「B線」答案。這一結果很有說服力,因為它表明,儘管美國人普遍重視獨特性和自力更生的個人主義價值觀,但他們仍然會屈服於社會影響的壓力。

就像繆勒-萊爾錯覺一樣,研究人員花了一些時間才在其他文化中驗證了阿希效應,但最終他們在全球範圍內開展了阿希實驗。結果顯示,從英國到荷蘭等其他個人主義國家的結果相似,但在集體主義國家,這種效應則顯著增強。日本參與者高達50%的時間會選擇順從,加納人為47%,斐濟人則高達58%。順從──一種通往社會和諧的途徑──有時也會發生在個人主義盛行的美國,但在重視集體主義理念的文化中則較為常見。

Adam Alter (@adamleealter) 是紐約大學行銷與心理學系的教授。 《Drunk Tank Pink_》是他的第一本書。可在[亞馬遜](購買)(