在2014年2月舉行的「超人類願景」大會上,一切皆有可能。這場大會號稱是遠見卓識者們「描繪我們即將到來、輝煌燦爛又奇特的未來」的論壇。在舊金山梅森堡中心一座廢棄的海濱軍事倉庫裡,年輕的創業家兜售著實驗性的智慧藥物和用一種特殊奶油製作的咖啡,他們聲稱這種咖啡可以增強認知能力。一位女士提供線上心理諮詢服務,一位中年與會者戴著一套電極陣列,可以將他的腦電波以多彩圖案的形式顯示在顯示器上。

台上,一位剃著光頭、留著濃密黑鬍子的演講者滔滔不絕地講述著DIY感官增強技術。他說,一個名為「大眾科學」(Science for the Masses)的組織正在研發一種藥丸,不久就能讓人類感知近紅外光譜。他自己則在耳廓植入了微型磁鐵,這樣就能透過連接在手機上的磁線圈,將音樂轉換成振動訊號來聆聽。

然而,與接下來即將提出的論點相比,這一切似乎都顯得不那麼雄心勃勃。在觀眾席後排,蘭德爾·科恩正仔細地翻閱著他的筆記。這位戴著眼鏡的神經科學家身穿黑色工裝褲、印著筆記型電腦螢幕上大腦圖案的黑色T卹,腳蹬一雙鵑亮的黑色皮靴。柯恩此行的目的是向在場的聽眾講解如何永生。 “作為一個物種,我們實際上只佔據了時間和空間中極小的一部分,”科恩走上講台時說道,“我們想要的是一個能夠在更廣闊的領域中發揮效力、產生影響並展現創造力的物種。”

科恩的解決方案很簡單:他計劃將自己的大腦上傳到電腦。科恩認為,透過繪製大腦圖譜,將其活動簡化為計算,並用程式碼重現這些計算,人類就可以無限期地生存下去,而矽晶片可以模擬這種生存方式。 「我說的模擬,你可以把它想像成,例如在PC上模擬Macintosh電腦,」他說。 “這有點像平台無關的程式碼。”

觀眾們靜靜地坐著,或許是敬畏,或許是困惑,科恩帶領他們瀏覽了神經科學的最新進展,並輔以圖表。科恩與超人類主義者的關係一直很複雜,後者同樣相信人類能夠提升到另一個層次。這位出生於荷蘭的神經科學家和神經工程師,花費數十年時間累積必要的資格,以使他那些邊緣化的概念與主流科學接軌。如今,科學正向他湧來。全球各地的研究人員都將破解大腦作為核心目標。 2013年,美國和歐盟都宣布了旨在加速腦科學發展的計劃,其方式與人類基因組計劃推動基因組學發展的方式非常相似。觀眾或許忽略了其中的細節,但當科恩走下講台時,他們所見證的意義卻清晰可見:實現科恩所說的「獨立於基質的思維」所需的知識似乎觸手可及。

大腦模擬的概念在科幻小說中有著悠久而豐富的歷史,但它也深深植根於電腦科學之中。一個名為神經網路的整個子領域正是基於支撐神經科學的物理結構和生物學規律。

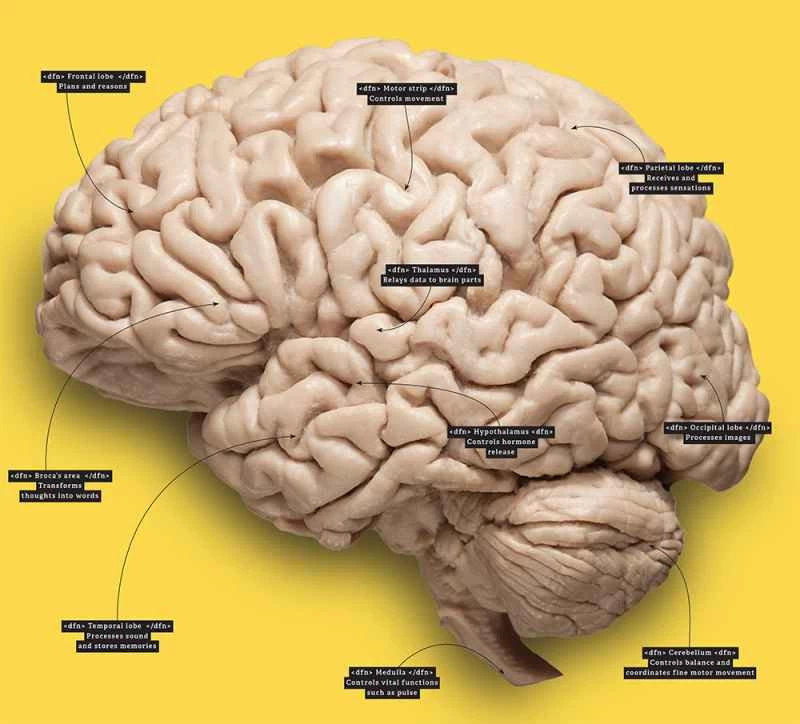

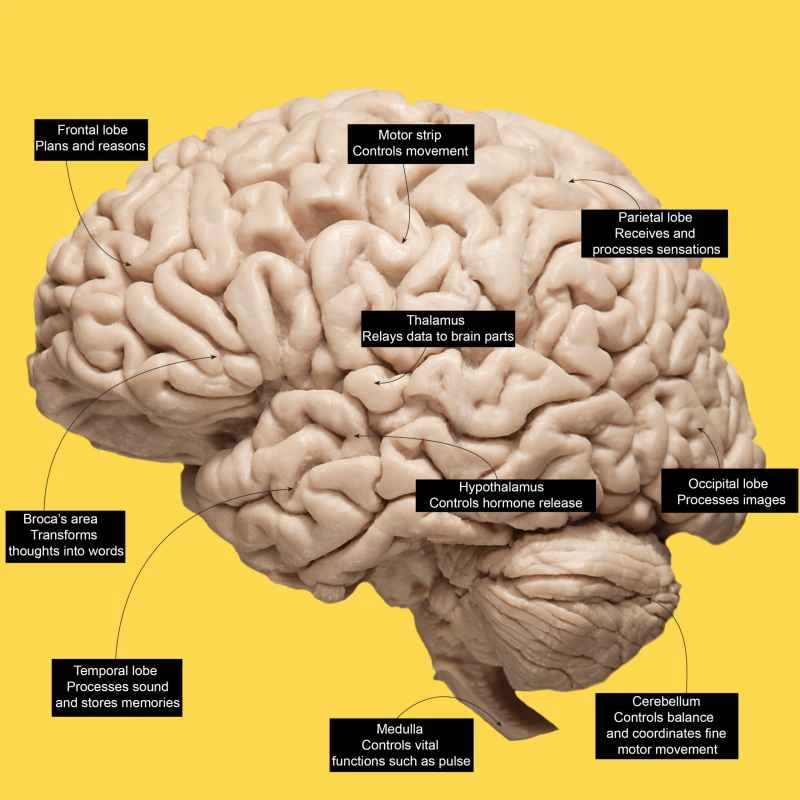

人腦大約由850億個神經元組成,每個神經元透過稱為軸突和樹突的分支與其他多達1萬個神經元相連。每次神經元放電時,電化學訊號都會從一個神經元的軸突躍到另一個神經元的樹突,穿過它們之間的突觸。正是這些訊號的總和編碼了訊息,使大腦能夠處理輸入、形成關聯並執行指令。許多神經科學家認為,我們存在的本質──我們的記憶、情緒、性格、偏好,甚至我們的意識──都蘊藏在這些訊號模式之中。

在1940年代,神經生理學家沃倫·麥卡洛克和數學家沃爾特·皮茨提出了一種用數學描述大腦活動的簡單方法。他們指出,無論周圍環境如何變化,神經元只能處於兩種狀態之一:活躍或靜止。早期的電腦科學家很快就意識到,如果他們想為一台類似大腦的機器編寫程序,就可以利用原型機的基本邏輯系統——用1和0表示的二進制電開關——來表示單個神經元的開/關狀態。

幾年後,加拿大心理學家唐納德‧赫布提出,記憶不過是編碼在神經網路中的聯想。在大腦中,這些聯想是由神經元同時或依序放電形成的。例如,如果一個人同時看到一張臉並聽到一個名字,大腦視覺和聽覺區域的神經元都會放電,從而建立連結。下次這個人看到這張臉時,編碼名字的神經元也會放電,促使他回想起這個名字。

利用這些洞見,電腦工程師創造了能夠建立關聯或學習的人工神經網路。程式設計師指示這些網路記住過去哪些資料片段是關聯的,然後預測這兩個片段未來關聯的可能性。如今,這類軟體可以執行各種複雜的模式識別任務,例如偵測與消費者過往行為顯著不同的信用卡消費記錄,從而判斷是否存在詐欺行為。

當然,任何神經科學家都會告訴你,人工神經網路根本無法反映人腦真正的複雜性。研究人員尚未完全闡明神經元之間相互作用的多種方式,也尚未掌握不同的化學路徑如何影響神經元放電的可能性。或許存在一些他們尚未發現的規律。

但這類網絡或許仍然是蘭德爾·科恩(Randal Koene)諸多希望和夢想中一個關鍵假設的最有力例證:我們的身份不過是單一神經元的行為及其相互關係的體現。而且,如果技術能夠記錄和分析大腦的大部分活動,那麼理論上,這些活動都可以簡化為計算。

一月底一個溫暖的午後,我跟著科恩爬上他和女友在舊金山波特雷羅山邊緣合住的二樓公寓的樓梯。他領著我穿過一間堆滿合成器和樂高積木的小客廳,來到一間臥室。臥室裡擺著一張站立式辦公桌,那是他的家庭辦公室。桌上擺放著超大的電腦顯示器和筆記型電腦,排列得像星際飛船指揮中心的電子設備。這間辦公室佈置得併不起眼,但科恩追求永生的旅程才剛進入第三個十年——考慮到他的目標是永生,這不過是轉瞬即逝。

科恩的父親是一位粒子物理學家,他13歲時讀了阿瑟·C·克拉克1956年的經典小說《城市與星辰》,從此第一次接觸到意識上傳的概念。克拉克的小說描繪了十億年後的一座城市。那裡的居民可以經歷多重人生,而人生之間的間隔時間則被儲存在中央電腦的記憶庫中,這台電腦能夠產生新的身體。 “我開始思考我們的極限,”科恩說,“歸根結底,我們的生物本能,我們的大腦,才是會死亡的。但克拉克描繪的未來,人們可以被構建和解構,人本身就是信息。”

科恩認定,這是一個值得他奉獻一生的願景。大學伊始,他攻讀物理專業,堅信實現目標的途徑在於找到重建單一原子結構的方法。然而,畢業時他意識到,自己真正需要的只是一個數位大腦。於是,他進入荷蘭代爾夫特理工大學攻讀碩士學位,專注於神經網路和人工智慧的研究。

1994年,柯恩在代爾夫特理工大學期間,有了一個重要的發現:他找到了一群志同道合的人。在探索互聯網這個新興媒介時,他偶然發現了“意識上傳主頁”,其所有者是喬·斯特勞特,一位出生於俄亥俄州的電腦愛好者、有抱負的神經科學家,並自稱永生主義者。史特勞特組織了一個討論小組,科恩很快就加入了進來。小組成員開始辯論從大腦中提取資訊在技術上是否可行,如果可行,應該如何稱呼這種技術:下載、上傳或意識轉移。最終,他們決定稱之為「全腦模擬」。隨後,他們制定了有助於推進這項事業的職業目標。

科恩選擇在麥吉爾大學攻讀計算神經科學博士學位,之後進入波士頓大學神經生理學實驗室,嘗試在電腦上模擬小鼠的大腦活動。史特勞特則攻讀了神經科學高級學位,隨後前往索爾克研究所一位計算神經生物學家的實驗室。 “我們都在竭盡所能地推進研究課題,”斯特勞特說,“問題在於,對於資深的神經科學研究人員來說,這並非一個可以公開討論的話題。他們會在酒吧里喝啤酒時談論它,但對於那些試圖獲得研究經費的人來說,這太過邊緣化了。”

透過繪製大腦圖譜,人類可以無限期地生存下去。

到那時,其他許多組員都已獲得了相應的資格。 2007年,牛津大學研究人類增強生物倫理的計算神經科學家安德斯·桑德伯格召集了相關領域的專家,在牛津大學人類未來研究所舉辦了一場為期兩天的研討會。與會者制定了一份路線圖,列出了人類為了成功模擬大腦所需發展的能力:繪製大腦結構圖,了解該結構如何與功能相匹配,以及開發運行該結構的軟硬體。

不久之後,科恩離開波士頓大學,前往西班牙法特羅尼克-特克納利亞研究所擔任神經工程主任,該研究所是歐洲最大的私人研究機構之一。 「當我發現他們不願承擔任何風險,也對全腦模擬等尖端技術漠不關心時,我就不喜歡這份工作了。」科恩說。因此,在2010年,他搬到了矽谷,加入奈米科技公司Halcyon Molecular,擔任分析主管。該公司曾從包括PayPal聯合創始人彼得·蒂爾和伊隆·馬斯克在內的投資者那裡籌集了超過2,000萬美元的資金。儘管Halcyon的目標是開發低成本的DNA定序工具,但其領導層向科恩保證,他將有時間從事腦模擬方面的研究,而他們也支持這一目標。

2012年Halcyon公司突然倒閉時,Koene已經創建了Carboncopies.org網站,該網站是意識上傳倡導者的聚集地。他也累積了廣泛的人脈。幾個月內,他獲得了俄羅斯網路巨頭Dimitry Itskov的資金支持。 Itskov希望將自己的意識上傳到「先進的人工智慧載體」中,並將全腦模擬視為至關重要的一步。

「我們需要打好基礎,讓腦模擬這個新興領域得到重視,」科恩在他的臥室指揮中心告訴我。他打開其中一個螢幕上的彩色圖表。圖表由重疊的圓圈組成,圓圈內填滿了姓名和所屬機構,圓圈被分割成扇形,代表路線圖的目標。科恩指著最外層的圓圈說:“這些人只是研發目標與我們相符。”然後他又指著較小的內圈說:“這些人已經加入我們了。”

科恩表示,推動全腦模擬技術發展的,將是所有這些主流神經科學家,而不是他認為「缺乏嚴謹性」的超人類主義者。即使他們在哲學目標上截然不同,他們也會這樣做。

如今,大腦上傳路線圖的每一個支柱都恰好是神經科學領域的一個活躍方向,而原因卻完全不相關:了解大腦的結構和功能可以幫助醫生治療一些最嚴重的疾病。

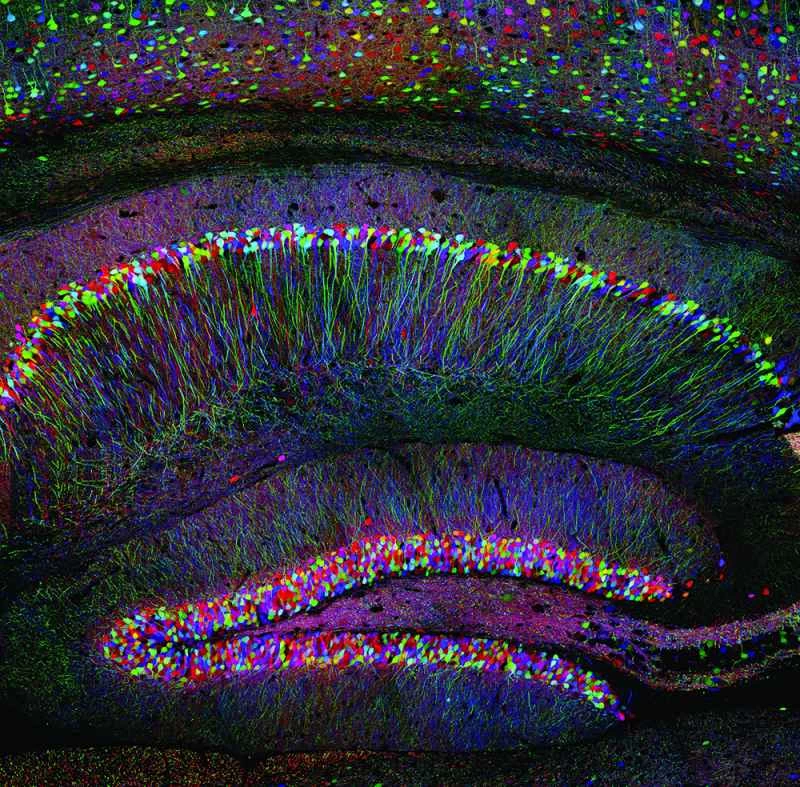

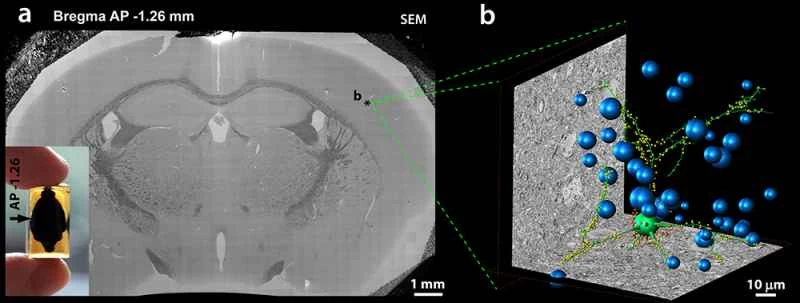

在哈佛大學,神經生物學家傑夫‧利希特曼(Jeff Lichtman)領導著一項建構大腦連結組(connectome)的研究工作。大腦連接組是大腦結構的完整圖譜,它描繪了由數萬億個軸突、樹突和突觸組成的網絡,這些網絡負責傳遞電化學訊號。利希特曼致力於理解大腦最基本層面的經驗是如何被物理編碼的。為此,他使用了一種融合了腦上傳倡導者肯尼斯·海沃斯(Kenneth Hayworth)創新技術的設備。海沃斯曾在利希特曼的實驗室擔任博士後研究員。該設備能夠切取極薄的小鼠腦組織切片,並依序收集在一卷磁帶上。這些切片隨後可以用電子顯微鏡掃描,並在電腦上像觀看電影幀一樣進行查看。

透過逐幀追蹤單一神經細胞的細絲狀延伸,利希特曼和他的團隊獲得了一些有趣的發現。 「例如,我們注意到,當軸突與樹突碰撞並形成突觸時,如果我們追蹤它,會發現它在同一樹突上又形成了另一個突觸,」他說。 “即使那裡有八九十個其他的樹突,它似乎還是在做出選擇。誰能想到呢?沒人想到。這意味著這並非一團亂麻。”

利希特曼說,五年前他剛開始研究這項技術時,速度極其緩慢,要生成一立方毫米大腦的圖像——大約是小鼠大腦的千分之一,人類大腦的百萬分之一——就需要幾個世紀。現在,利希特曼每隔幾年就能完成一立方毫米的成像。今年夏天,一台新型顯微鏡將把成像時間縮短到幾週。他表示,如果能有這樣一批機器,就能讓我們輕鬆取得整個人腦的影像。

同時,其他地方的科學家也積極繪製神經功能圖譜。去年四月,歐巴馬總統啟動了「腦計畫」(透過推動創新神經技術進行腦研究),首期投資1億美元,許多人希望該計畫最終能發展到與當年投入人類基因組解碼的38億美元相媲美的規模。

哥倫比亞大學神經科學家拉斐爾·尤斯特提出了大規模腦活動圖譜,這一構想啟發了「腦計畫」(BRAIN Initiative)。二十年來,他一直致力於發展追蹤神經元之間相互興奮和抑製作用的工具。尤斯特將大腦的連結組比喻為道路,將神經元的放電活動比喻為交通。

他表示,研究神經元在神經迴路中的放電方式以及這些迴路之間的相互作用,有助於揭開精神分裂症和自閉症等疾病的神秘面紗,甚至可能揭示更多奧秘。尤斯特懷疑,我們的認同就蘊藏在大腦活動的運作中。 “我們的身份認同僅此而已,”他說,“我們的頭骨裡沒有什麼魔法,只不過是神經元在放電而已。”

為了研究這些電脈衝,科學家需要記錄單一神經元的活動,但目前微加工技術的限制限制了他們的研究。在麻省理工學院,神經工程師 Ed Boyden(Ed Boyden)正在研發密度比現有電極陣列高出一百倍的新型電極陣列。同時,加州大學柏克萊分校的一個科學家團隊提出了一種名為「神經塵埃」的奈米級顆粒,他們計劃未來將其植入大腦皮層,作為一種無線腦機介面。

這些研究人員的任何發現最終都可能成為另一個雄心勃勃的政府計畫——歐盟「人腦計畫」——的素材。該計畫由12億歐元和130個研究機構共同支持,旨在創建一個超級電腦模擬系統,將目前已知的關於人腦運作方式的所有資訊整合起來。

我們的頭骨裡沒有什麼魔法,只是神經元在放電。

科恩對所有這些進展都感到非常興奮。但他最興奮的是一項已經在動物身上測試的大腦模擬技術。 2011年,南加州大學(USC)和維克森林大學的團隊成功發展出世界上第一個人工神經植入物-這種裝置能夠產生電活動,使老鼠做出如同訊號來自自身大腦一樣的反應。 「我們已經能夠揭示海馬體中特定對象的神經編碼——實際的時空放電模式,」領導這項研究的南加州大學生物醫學工程師西奧多·伯傑說。 “這是一項重大突破。”

科學家認為,長期記憶與海馬體兩個區域的神經元有關,這些神經元將電訊號轉換成全新的序列,然後傳遞到大腦的其他部分。伯傑的團隊記錄了訓練完成記憶任務的大鼠的傳入和傳出訊號,然後對電腦晶片進行編程,使其能夠根據提示模擬這些訊號。當他們破壞大鼠海馬體的某一層時,這些動物就無法完成任務。但在植入神經植入物後,它們又能完成任務了。

此後,伯杰和他的團隊在靈長類動物的海馬體和前額葉皮質中複製了其他神經元群的活動。他表示,下一步將是用更複雜的記憶和行為重複這項實驗。為此,研究人員已開始改進植入裝置,以便在接受海馬體部分切除手術的癲癇患者身上進行測試。

科恩說:“泰德·伯格的實驗從原理上表明,你可以選取一個未知的電路,對其進行分析,然後製造出可以替代它功能的電路。整個大腦只不過是由許多許多不同的獨立電路組成而已。”

那天下午,我和科恩開車前往位於舊金山郊外約30英里的佩塔盧馬的辦公園區。我們走進一棟光線昏暗的灰泥建築,建築外牆上貼滿了海報,上面印著「專注」和「想像」等字樣,背景是阿爾卑斯山峰和熱帶日落的照片。

蓋伊·帕耶特是個頭髮花白的前IBM工程師,操著一口濃重的法國口音,個性開朗,像個聖誕老人。他很快來到會議室和我們會合。帕耶特和他的搭檔發明了一種基於大腦物理結構的新型節能電腦晶片——這項成就使他們被列入了科恩的圖表。科恩想了解他們的最新進展。

帕耶特報告說,他正在洽談收購法國南部一家陷入經濟困境的晶片製造廠。他問科恩是否願意擔任相關計畫的科學顧問,並可能負責募款。柯恩在椅子上不耐煩地挪了挪身子。 「我有個想法,」他說道,「你正考慮進軍晶片製造業。與此同時,加州大學柏克萊分校的研究人員正在研究新型神經介面。等他們的原型機成功運行後,你是否考慮…”

「這真是個好主意!」帕耶特打斷了科恩的話,還沒等科恩問完他是否也能製造他們的裝置。

許多科學家似乎都在思考一個與大腦上傳者的目標更為根本的問題:這樣做的意義是什麼?

我們駛出停車場時,科恩興高采烈。我剛剛親眼見證了他工作的巔峰。 「這就是我的工作,」他說,「有很多實驗室和研究人員,他們都出於各自的興趣而工作。」他說,關鍵在於找到那些可能對腦上傳有益的目標,並努力推動它們向前發展——無論研究人員是否尋求幫助。

顯然,許多科學家都願意與科恩諮詢甚至合作。去年春天,來自麻省理工學院、哈佛大學、杜克大學和南加州大學等不同機構的科學家齊聚紐約林肯中心,參加由科恩與俄羅斯大亨伊茨科夫共同組織的為期兩天的會議,這便是最好的證明。這次會議名為“2045全球未來”,旨在探討到2045年將意識轉移到虛擬身體所需的條件和影響。

然而,一些與會者後來卻與該活動宣稱的「精神與科技」願景劃清界線。 「我們當時試圖讓那些擁有大量資金、能夠做出重大貢獻的人開始投資於一些重要的問題,」柏克萊神經科學家何塞·卡梅納(Jose Carmena)說道,他正在研究神經塵埃。 「但這並不意味著我們的目標相同。我們在某些方面有著相似的目標,例如盡可能多地記錄神經元的活動。我們都想了解大腦。只不過,他們需要了解大腦,是為了將其上傳到電腦上。”

卡梅納的謹慎態度也得到了其他研究人員的認同,他們中的一些人甚至擔心,自己對腦上傳技術可行性的看法——無論多麼謹慎和有保留——都可能被誤解為支持。尤斯特說:“理解大腦和構建大腦之間有著巨大的差別。很多東西我們或多或少地理解,但卻無法構建。”他解釋說,例如,大腦的硬體可能至關重要,“或者可能存在一些內在的隨機事件,就像量子物理學中那樣,使得複製大腦成為不可能。”

哈佛大學的利希特曼更傾向於對這個概念進行推測。 「我不確定隨著研究的深入,是否需要發明新的物理定律,」他說。 「這並非完全不可能,就像把牛頭安在狗頭上一樣。這雖然是科幻小說裡的想法,但用矽製造大腦在我看來並非天方夜譚。」事實上,他認為這一趨勢推動了神經科學的發展,並希望像他以前的博士後海沃斯這樣的人能夠成功——並非為了讓他們,而是為了加速腦功能障礙的治療。

海沃斯目前是霍華休斯醫學研究所珍妮莉亞農場研究園區的資深科學家,該園區是連結組學領域的領導機構。他正在開發能夠精確成像比目前所能達到的更大範圍大腦區域的技術。他還創立了腦保存基金會,該基金會設立了獎項,旨在獎勵發明一種能夠保存大腦直至模擬技術發展成熟的方法的人。 “我知道這是一個相當有爭議的話題,”他說,“而且幾乎沒有哪家科研機構願意捲入其中。希望這種情況將來會有所改變。”

同時,許多科學家似乎都在思考一個對大腦上傳者的目標更為根本的問題:意義何在?利希特曼指出,無限期地存在於電腦程式碼的束縛中,將是一種相當無聊的生活。

當天早些時候,我問了斯特勞特早期討論小組的成員托德·霍夫曼,這場探索是否真的最終是為了獲得永生。我和科恩順道拜訪了霍夫曼的公司,這家公司獲得了風險投資,用於開發自動化腦切片和成像技術。霍夫曼光著腳,腳趾甲塗著粉紅色指甲油,留著濃密的鬍鬚和漂白的莫霍克式髮型。

「這種描述方式太以自我為中心、太個人主義了,」他回應。 「這樣做是為了讓我們能夠觀察當今人類的思維結構,從而理解人類歷史以及人性的本質。如果我們能夠像對待物質一樣捕捉並運用人類的創造力、動力和意識,」他說道,“我們就能將人性的本質移植到另一種載體上,去做我們作為個體人類無法完成的事情。作為一個物種,我們渴望繼續進化。”

科恩也認同,腦上傳的意義在於推動人類進化,擺脫污染星球的束縛,讓人類體驗有機軀體中無法企及的事物。 「比如說,如果能非常接近太陽,那會是什麼感覺?」他不禁思考。 「我之所以投身於此,是因為我不僅想探索這個世界,最終還想探索整個宇宙。我們目前的載體,也就是我們的生物軀體,是被選擇在特定的時空位置上生存的。但如果我們能夠超越這個限制,我們就能應對目前連想都不敢想的事情。”

透過科幻歷史進行思維轉移

1929年:《世界、肉體與魔鬼》,作者:J·D·伯納爾

在一段令幾代未來學家著迷的文字中,伯納爾預言人類終有一天會擺脫肉體,實現永生,甚至用「合成裝置」取代「有機腦細胞」。

1956年: 《城市與星辰》,作者:阿瑟·C·克拉克

十億年後的迪亞斯帕城,一台中央電腦為一群輪換的市民創造新的身體,並將他們的意識儲存在記憶庫中,以度過新的生命。

1962年:類人生物的誕生

想知道你的朋友是不是擁有意識上傳功能的機器人,一個方法是在凌晨 4 點左右去機器人神殿附近蹲點。那時人類的個性會「關閉」一個小時,而人形機器人會進行每天返回總部的朝聖之旅。

1966年:《星際爭霸戰》 “小女孩是由什麼構成的?”

一位失戀的「企業號」護士與柯克一同傳送至Exo III星球尋找她的未婚夫。然而,她發現他竟然是一位瘋狂科學家,在遭受凍傷後將自己的意識轉移到了一個機器人身體裡。

1968年: 《2001 太空漫遊》

在影片的結尾,任務飛行員大衛·鮑曼穿越時空,最終變成了一個被包裹在光球中的胎兒——這是對阿瑟·C·克拉克同名小說中解釋的意識上傳的指涉。

1982年: 《創戰紀》

一個卑鄙平庸的競爭對手不僅剽竊了主角設計的電子遊戲,還厚顏無恥地使用實驗性雷射將主角數位化到主機中。

1989年: 《精神分裂》, 《星際爭霸戰:下一代》

一位身患絕症的科學家吹著口哨,唱著《如果我有一顆心》,並和Data探討了鐵皮人面臨的生存困境,贏得了Data的信任。 (Data感同身受。)之後,他將自己的意識上傳到了機器人Data的大腦。

1992年:自由傑克

傭兵米克·賈格爾和他的手下穿越時空,試圖綁架埃米利奧·埃斯特維茲。一個被封存在未來「精神交換機」的富翁想要將自己的意識上傳到埃斯特維茲的身體裡,並搶走他的未婚妻。

2000:第六天

未來,眼部掃描技術可以複製大腦內容並轉移到複製體中。當阿諾·施瓦辛格回到家發現他的克隆體已經搬進了他的家庭時,他招募克隆體幫忙炸毀克隆設施。

2004: 《太空堡壘卡拉狄加》

對於被稱為「賽隆人」的機械文明成員來說,戰死沙場並不算什麼大事。他們擁有大腦的備份,一旦出現問題,就可以將備份上傳到新的身體。

2009年:《阿凡達》

一名截癱士兵利用一種裝置,以心靈感應的方式控制一個基因改造的身體,並以此監視一群身高十英尺的藍色外星人。外星人,以及最終這名士兵,將他們的記憶上傳到了星球的神經網路。

2014:超越

一群類似「尤娜炸彈客」的反科技分子將目標鎖定在一位致力於實現奇點的人工智慧研究員身上。臨死前,他將自己的意識上傳到電腦中,變成了一個權力欲極強的妄想狂。

如何儲存一個大腦(以及其中的一切)

雖然人類大腦的首次上傳可能還需要數十年甚至數百年,但支持者認為,人類可能離實現另一個關鍵的技術里程碑更近了一步:一種可以無限期保存大腦而不損害其神經元或它們之間數萬億個微觀連接的保存技術。

“如果我們能讓大腦處於一種不會衰退的狀態,那麼第二步就可以在 100 年後完成,”霍華德·休斯醫學研究所的高級科學家肯尼斯·海沃斯說,“每個人都可以親身體驗意識上傳。”

為了推進這一目標,海沃斯共同創立了腦保護基金會(The Brain Preservation Foundation),這是一個非營利組織,旨在獎勵第一個成功應對這項挑戰的科學家或團隊,獎金高達10.6萬美元。他表示,競賽的第一階段——成功保存整個小鼠大腦——預計在一年內決出勝負,這項成就將令許多主流神經科學家感到振奮,他們渴望繪製大腦迴路圖,以便更好地理解記憶和行為。

目前除低溫保存法(該方法從未被證實能成功保存大腦的神經連接)之外的其他保存方法,都涉及向體內注入化學物質,以固定蛋白質和脂質。之後,將大腦取出並浸入一系列溶液中,這些溶液會脫水並代之以塑膠樹脂。樹脂可以防止導致腐爛的化學反應,從而保存大腦複雜的結構。但是,為了使所有化學物質都能完全滲透到腦組織中,科學家必須先將大腦切成100到500微米厚的薄片——這個過程會破壞儲存在這些薄片表面連接中的信息。

Shawn Mikula, a researcher at the Max Planck Institute for Medical Research in Heidelberg, Germany, developed a protocol that appears to safeguard all of the brain's synapses. It preserves the extracellular space in the brain so that the chemicals can diffuse through myriad layers of the whole organ. Then, if the brain is sliced and analyzed at a future date, all of its circuitry will remain visible. Hayworth is currently using electron microscopy to examine the mouse brains sent to him as proof of principle. (In order to win the technology prize, the protocol must also be published in a peer-reviewed journal.) So far, Hayworth says, Mikula's technique seems effective.

If immortality is defined as brain preservation via plastination, Mikula says, then it's a reasonable extrapolation of his research results. But as for actually uploading it to a computer: “Who can predict these things? Science is modern-day magic,” Mikula says, “and in the absence of a strong argument against the future feasibility of mind uploading, anything is possible.”

本文原刊於 2014 年 5 月的《大眾科學》雜誌。