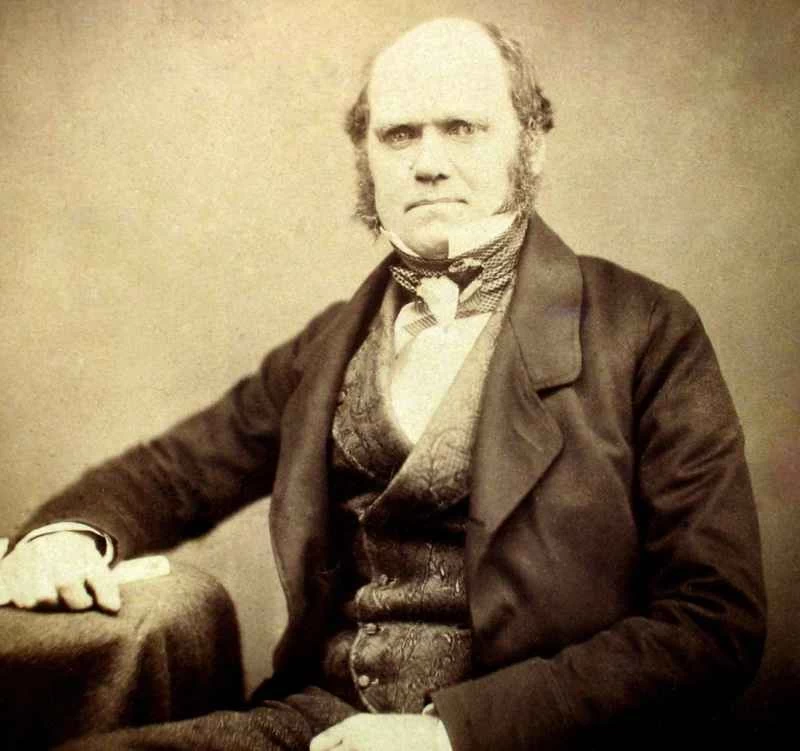

這些信件原刊於1903年3月的《大眾科學》雜誌。這本名為《查爾斯·達爾文此前未出版的信件集》的文集由達爾文的兒子弗朗西斯·達爾文和英國植物學家阿爾伯特·查爾斯·西沃德編輯整理而成。今天是達爾文誕辰205週年紀念日。

致 AR 華萊士。

1859 年 4 月 6 日,唐恩。

今天早上我收到了您11月30日那封親切友善的來信。我的手稿*的第一部分已交到默里先生手中,看看他是否願意出版。手稿沒有序言,只有一個簡短的引言,所有讀者都必須閱讀。引言的第二段是我直接從我那份殘缺不全的稿件上抄錄的,希望您能理解,我已經認真地註意到了您在《林奈學報》上發表的文章。請記住,我現在只發表摘要,不提供參考文獻。我當然會提及您關於分佈的文章;我還補充說,我從先前的通信中得知,您對您定律的解釋與我的解釋相同。

你說得對,我的確是從對家養動物的研究中得出選擇是變化原則的結論;後來,讀了馬爾薩斯的著作,我立刻明白瞭如何運用這一原則。南美洲已滅絕物種與現存物種的地理分佈和地質關係,尤其是加拉巴哥群島的案例,首先引導我開始研究這個主題。

我希望下個月初就能付印。這將是一本小冊子,大約五百頁左右。當然,我會寄一本給你。我忘了有沒有跟你說過,我們英國最優秀的植物學家,或許也是全世界最優秀的植物學家胡克,已經徹底皈依了,現在正準備出版他的「信仰宣言」;我每天都期待著看到校樣。赫胥黎也改變了,他相信物種變異:至於他是否也皈依了我們,我還不確定。我們有生之年,會看到所有年輕人都皈依。我的鄰居,一位傑出的博物學家J·盧博克,就是一位熱情的皈依者。我知道你在群島做了很多工作;我衷心地同情你。看在上帝的份上,一定要保重身體。像你這樣在自然科學事業中做出如此卓越貢獻的人,寥寥無幾。

P.S.:您無法體會我有多欽佩您的精神,尤其是在您處理我們所有論文發表事宜的方式上。我曾經給您寫過一封信,聲明在您發表之前我不會發表任何內容。我還來不及寄出那封信,就收到了萊爾和胡克的來信,他們敦促我把一些手稿寄給他們,讓他們以他們認為公平公正的方式對待我們雙方;於是我照做了。

*達爾文指的是《物種起源》。

致 JD HOOKER。

唐,11 月 20 日 [1862 年]。

您上一封信引起了我極大的興趣,您那些真正溫和的建議,例如「其他一些睿智謹慎的人」等等,都讓我們覺得相當有趣。我將舉一個具體的例子來說明我認為A. Gray關於雜交的觀點和我自己的看法。如果將1000隻鴿子放在籠子裡飼養1萬年,並且不讓它們的數量因偶然的死亡而增加,那麼它們之間的相互交配就不會產生任何變種;但是,如果每隻鴿子都是自交的雌雄同體,那麼就會產生大量的變種。我認為,這就是雜交的常見結果,即抹殺了正在形成的變種。我並不否認,當兩個顯著的變種被培育出來後,它們的雜交會產生第三個或更多中間變種。或許,或者很可能,對於那些具有強烈變異傾向的家養品種來說,雜交往往會產生新的性狀;因此,可能會產生第三種或更多種並非嚴格意義上的中間型人種。但有大量證據表明,野生族群雜交不會產生新的性狀;雜交只會產生中間型人種。現在,你同意以上觀點嗎?如果不同意,爭論也沒用;我們只能用咒罵來證明,而且我確信我比你更能罵人。 ——我說的對。證畢。

如果阻止1000隻鴿子的數量增加,不是透過隨機捕殺,而是透過例如殺死所有喙較短的鴿子,那麼所有鴿子的喙最終都會變長。你同意嗎?

第三,如果將1000只鴿子飼養在炎熱地區,另1000只飼養在寒冷地區,餵食不同的食物,飼養在不同大小的鳥舍中,並通過隨機捕殺來保持數量恆定,那麼我相當肯定地認為,1萬年後,這兩批鴿子的屍體在大小、顏色以及其他一些細微特徵上會略有不同;我稱之為物理條件的直接作用。我所說的這種作用,是指在兩種情況下,鴿子內在的生命力會以某種方式表現出不同的特徵,就像熱量會使兩種原本不會結合的元素結合一樣。如果您能告訴我您對此的看法,我將不勝感激。

現在,你同意我的觀點嗎?如果不同意,爭論也沒用;我們只能開始罵人了,而且我確信我罵人比你厲害。

但你信中讓我震驚不已的,是你指出我們所看到的每一個差異都可能在沒有任何選擇的情況下產生。我一直以來都完全同意你的觀點;但你卻徹底顛覆了這種看法,從一個完全相反的全新角度審視了這個問題,這讓我大吃一驚。我說我同意,但必須補充一點:首先,按照你現在的觀點,每一種形態都長期適應某些固定的條件,而生命條件從長遠來看是會變化的;其次,也是更重要的一點,每一種個體形態都是雌雄同體,能夠自花授粉,因此即使是細微的差異也不會因為雜交而消失。你闡述的方式比我們想像的還要震撼——如果人類的思維能夠處理如此龐大的數字,它實際上是在處理永恆——想像一下,一千顆種子,每一顆都長出一株植物,然後每株又長出一千株。這樣一來,延伸到最遙遠恆星的整個地球很快就會被覆蓋。我甚至無法理解這個想法,即使是關於狗、牛、鴿子或家禽的種族;而在這裡,所有人都承認並看到了你插圖的精確嚴謹性。

像你和萊伊爾這樣的人認為我過度強調自然選擇的重要性,這對我來說無疑是一個致命的反駁。然而,我幾乎不知道如何在我書的各個部分都使用更有力的語句。正如你曾經指出的那樣,書名或許可以更好一些。沒有人會反對農業學家用最強烈的措辭來描述他們的選擇,但每個育種者都知道,他選擇的變異並不一定能產生出來。多年來,我最大的難題就是理解適應性,而正是這一點,讓我如此強調自然選擇,我認為這是理所當然的。請原諒我寫了這麼長一封信;但你無法體會你的來信對我有多麼重要,以及在我手頭有這本書的情況下,理清思路對我來說有多麼重要。請仔細思考物理條件的直接作用是什麼意思。我指的不是它們是否起作用;我的研究事實會對此有所啟發。我正在收集所有芽變異的案例,這與種子變異(你喜歡這個術語嗎?它指的是一些園丁所說的「芽變」?)截然不同。這些措施消除了交叉的所有影響。請記住,我多麼重視您的意見,因為這是我聽過的最清晰、最獨特的意見。

我清楚地看到,百歲蘭將會像藤壺一樣氾濫成災。

我還有另一株植物要求,不過為了方便您保存,我寫在另一株紙上。我之前就想說,我之所以向邱園索取這麼多植物,是因為那些該死的苗圃老闆沒有合適的植物,反而寄錯了給我,而不是坦誠地說他們沒有,我已經白白浪費了兩個種植季。

致 ASA GRAY。

唐,11 月 29 日 [1859 年]。

這將是一封你從未收到過的特別來信,因為其中不包含任何問題或請求。感謝你對我觀點的評價。任何來自良師的批評對我都彌足珍貴。你暗示的整體情況非常正確:我的研究將充斥著大量的假設,其中很大一部分根本不能稱之為歸納推理,我最常犯的錯誤或許就是基於過少的事實進行歸納。我之前沒有想到你會反對我使用「自然選擇」一詞來指涉某種作用因素。我使用它的方式,就像地質學家使用「剝蝕」一詞一樣——指涉一種作用因素,表達多種作用共同作用的結果。

我會仔細解釋我使用這個術語的含義,而不僅僅是通過推斷;因為我必須使用它,否則我就不得不不斷地將其擴展成如下(此處表達得不太好)的公式:“任何部位哪怕是最微小的變異,只要對個體的生命有任何哪怕是最微不足道的益處或有利之處,都會因為所有有機體在某個時期或某一代都會面臨的嚴峻生存競爭而被保留下來,並且這種變異還有遺傳的傾向。 」任何對個體毫無用處的變異都不會被這種「自然選擇」過程保留下來。但我不會繼續贅述,因為我認為如果不進行大量的擴展,我的意思就無法更清楚地表達。我只想補充一句話:幾種綿羊品種被放養在坎伯蘭山脈,結果發現其中一個品種比其他所有品種都更成功,以至於它幾乎把其他品種都餓死了。我在此應該說明,自然選擇挑選出了這個品種,並且傾向於改良它,或者說,它最初是自然選擇形成的…

你說物種沒有物質基礎,但這比決定什麼才配得上「變種」之名,並用希臘字母命名更難嗎?我以前做系統學研究的時候,最渴望的就是能判斷某種形態是否足夠獨特,值得命名,而不是被那些定義模糊、無法解答的問題所困擾,比如它是否算得上一個真正的物種。從自然原因產生的特徵鮮明的變種,到上帝之手創造的物種,這中間的跨度可真夠大的!不過,我好像有點離題了。對了,前幾天我遇到了古生物學家菲利普斯,他問我:“你如何定義一個物種?”我回答說:“我定義不了。”他聽後說:“我終於找到了唯一正確的定義——任何曾經擁有特定名稱的形態都是物種!”

致 ASA GRAY。

唐,7月23日[1862年]。

幾天前我收到了兩個大包裹,但至今只讀了您的信;因為我們一直非常痛苦,我什麼都顧不上。我們可憐的孩子罕見地再次起了疹子,還伴有咽喉痛……而且,似乎這還不夠,他還得了非常嚴重的丹毒,還有傷寒的症狀。我一度以為他活不下去了;但今天晚上他吃了一口東西,我想他已經度過了難關。他日夜不停地每隔四十五分鐘就要喝一口波特酒。今天晚上,令我們驚訝的是,他問我他的郵票是否安全,我告訴他您寄了一張,明天就能看到。他回答說:「我現在就想看」;於是他費力地睜開眼睛,瞥了一眼,滿足地嘆了口氣,說:「好了。」孩子是人最大的幸福,但往往也是最大的痛苦。一個科學家應該什麼都不缺──或許連妻子也不應該有;因為那樣的話,這廣闊的世界裡就沒有什麼值得他操心的了,而他或許(能不能做到則是另一個問題)會像特洛伊人一樣埋頭苦幹。我希望過幾天能理清思路,然後我會把你的蘭花來信都挑出來寄回去,希望你能用得上…

在所有能一針見血的木匠中,你是最棒的;沒人注意到我寫蘭花書的主要目的其實是想從側翼攻擊敵人。我過著與世隔絕的生活,什麼也聽不到,所以完全不明白你所說的關於邊沁、蘭花及其品種是什麼意思。但我必須問。

順便一提,我聽說我的一個主要敵人(也是唯一一個真正惹惱我的人)——歐文——一直在講授鳥類學;他承認所有鳥類都起源於同一物種,並提出了他自己的觀點,認為海洋中的無翼鳥類是因為逐漸棄用而失去了翅膀。他從不提及我,或只是冷嘲熱諷,而且還把布豐和《遺跡》相提並論。

嗯,這第一個晚上我倒是挺有意思的,像往常一樣自戀地寫寫我自己的事;所以請你原諒我,我知道你心地善良,一定會原諒我的。我粗略地瀏覽了一下報紙,實在不忍心去看那些血淋淋的細節。天哪!結局會是什麼樣子呢?也許我們這裡太過悲觀;但我認為你們那邊的人又太過樂觀。我從來不相信波托馬克河畔的軍隊已經投降的謠言。我和我親愛的妻子現在都渴望和平,即使付出任何代價。晚安,我的好朋友。我就不再寫了。

最後再說一句。我想聽聽你對我在蘭花書最後一章裡關於同一目的下手段千變萬化的意義和原因的論述有何看法。這關乎設計,一個永恆的問題。晚安,晚安!

請閱讀1903年3月《大眾科學》雜誌上的其餘信件。