我只能看到懸在樂手頭頂的那個巨大球體的一半,它直徑大約30英尺。我的視線被布魯克林音樂學院宏偉壯麗的霍華德吉爾曼歌劇院裡一個凸出的盒子擋住了。藍色、綠色、紫色和紅色的雷射在觀眾頭頂閃爍擺動。巨大的迪斯可球將光點投射到高高的義大利風格天花板上。七位長號手,沒錯,是七位,齊聲高唱著低音。 「木星……是最孤獨的行星,」蘇夫揚·史蒂文斯唱道,他那憂鬱而略帶喘息的嗓音經過電子合成器處理,顯得更加尖銳。透過盒子的邊緣,我看到木星著名的「大紅斑」投射在球體的右半部。 「這太棒了,」我低聲對朋友說。

昨天是《天文館》(Planetarium)的美國首演,這是一部以太陽系為主題的表演作品,由獨立音樂界的中流砥柱蘇夫揚·史蒂文斯(Sufjan Stevens)、布萊斯·德斯納(Bryce Dessner,來自The National樂隊)以及現代古典作曲家尼科·穆利(Nico Muhly)共同創作。史蒂文斯最廣為人知的作品可能是他的兩張以美國各州為主題的專輯《密西根》(Michigan)和《伊利諾伊》(Illinois)——他的音樂融合了低保真稚拙的音色和宏大的樂器編配,以及強烈的創作野心。他就像那種會在演奏一首關於一個無人知曉的中西部小鎮的九分鐘作品時,在管弦樂隊裡安排一名豎笛演奏家的人。德斯納所在的The National樂團演奏憂鬱而傷感的音樂,樂團的核心是一位搖滾樂界少有的男中音歌手。尼可·穆利創作過歌劇和合唱作品,但他最廣為人知的作品可能是與Grizzly Bear和Antony and the Johnsons等獨立樂團的合作。

《天文館》是一部長達60分鐘的作品,由多個獨立的樂章分別聚焦於太陽系中的每一顆行星(外加月球、太陽和冥王星。作曲家稱冥王星的加入是出於「同情」)。作品由七位長號手、一個弦樂四重奏和一位鼓手演奏,尼科·穆利負責鍵盤(至少演奏三種樂器,包括原聲鋼琴和合成器),布萊斯·德斯納負責吉他,蘇夫揚則負責演唱並演奏各種模糊不清的鍵盤/電腦電子音效。

演出的一大亮點是那顆巨大的球形螢幕,禮堂內散佈著幾台投影儀,將絢麗的色彩和影像投射到螢幕上。有時,這顆球形螢幕是實實在在的;在當晚的最後一首曲目《水星》中,投影機投射出了美國太空總署拍攝的距離太陽最近的行星——水星的真實影像。但《地球》則是一系列頗具上世紀90年代末風格的藍白相間的三維波浪;《土星》則是土星環的抽象片段;而其中一顆行星(我不確定是哪顆)看起來像一隻眼球,連瞳孔都清晰可見。最不吸引人的是那些偶爾打斷原本流暢動人色彩的視覺特效。

然後燈光亮了起來。紫色和藍色的光芒掃過觀眾席。雷射也開始閃耀。我出生在雷射秀熱潮之後;我對雷射秀的了解主要局限於《怪胎與書呆子》里肯和“大號女孩”親熱的那一集。但它們應該回歸!它們超酷!

音樂風格並不均衡,不過我倒也不太在意;聽起來像是蘇夫揚·史蒂文斯晚期的作品,更像是《阿茲時代》( The Age of Adz)時期的他,而不是《密西根》( Michigan )時期的他。他似乎更鍾情於電腦製造的刺耳噪音,而非短笛和鍾琴的顫音。這種風格有時確實奏效;兩首氣態巨行星的歌曲——《木星》(Jupiter)和《土星》(Saturn)——層層遞進,最終達到驚人的能量,這要歸功於布魯克林幾乎所有長號手的嗡嗡聲。我認為,它們和《阿茲時代》中的任何一首歌一樣出色,副歌更是朗朗上口。 《地球》(Earth)很美,但卻帶著一種奇異的超凡脫俗之感,人聲經過了大量的自動調音處理,布萊斯·德斯納(Bryce Dessner)的弓弦吉他演奏也為之增色不少。 《水星》(Mercury)同樣充滿思考,簡潔明了,不像人們想像中那顆極端行星那樣充滿暴力。 《天王星》冷峻而遙遠,恰如其分地展現了我們對這顆幾乎一無所知的行星的熟悉感。 《海王星》則充滿哀傷,歌詞中提及“陌生的水域”,並以“我最好溺亡”結尾。但其他許多行星的歌聲都只是噪音實驗,從未真正凝結成一首完整的歌曲。有時甚至很難分辨究竟是哪顆行星在被歌頌,因為它們的順序似乎與它們在太陽系中的位置毫無關聯。

感覺我們這些布魯克林人觸及了某種遠比我們自身更宏大的東西。歌詞很簡單。蘇夫揚史蒂文斯是一位非常獨特的作詞人;他創作過許多震撼人心、令人心碎的敘事作品,但它們都屬於同一類型。在他最好的作品中,例如專輯《伊利諾伊》中的《卡西米爾·普拉斯基日》,他能比任何其他作詞人更好地捕捉到孩童般的語調——直白的觀察,對即將到來的成人世界的運作方式感到震驚和好奇。但他似乎無法超越這一點,而這有時反而成了他的弱點。 《火星》這首歌是關於…這顆行星的同名者,羅馬戰神。 「我是戰神,我存在於每個生物之中 // 掌控未來,否則就收起你的劍,」他唱道。我倒沒期待他會思考古代火星洪水的可能性,但即便如此,還是有點意外。

蘇夫揚、德斯納和穆利直到演出接近尾聲才與觀眾互動。在倒數第二個行星「地球」之後,穆利開口說話——語氣輕鬆愉快、謙遜有禮,絲毫沒有矯揉造作之感。這是一場充滿樂趣的演出,一場看似隨興的「讓我們來表演一場秀」達到了驚人的專業水準。 (弦樂四重奏在“天文館”演出之前進行了單獨表演;他們的演奏精彩絕倫,是我見過的最棒的四重奏之一。)“如果你一直跟著演出,”穆利說道,“你就知道接下來是什麼了。這是‘水星’。”

到了那時,它不再像是一場獨立搖滾融合古典樂的實驗;它感覺更加宏大,更加成熟。感覺我們這些布魯克林人觸及了某種遠超越我們自身的存在,某種,我不知道該怎麼形容,近乎德魯伊教式的對天體的崇拜。讓我們聚集在一起,崇拜我們在天空中看到的景象。讓我們享受美妙的音樂和絢麗的視覺效果。讓我們一起坐在黑暗中,驚嘆於宇宙萬物,驚嘆於我們所能看到的,以及我們尚未知道的。

《水星》結束後,觀眾起立鼓掌。蘇夫揚和德斯納對此早已習以為常;這意味著「我們期待返場」。如今,返場幾乎成了標配。但是,嗯,我們已經聽完了所有行星相關的曲目。 「這似乎不太像是返場的可能,」我的朋友說。但果不其然,三位作曲家的核心成員登場了。他們究竟準備了什麼?行星曲目已經聽完了,但近地天體曲目還不少。我不禁好奇,最後一首曲目會是什麼? 《木衛二》? 《小行星帶》?

他們沒有演奏這首歌,而是演奏了一首經過自動調音處理的柔和版《Somewhere Over the Rainbow》。這首歌很動聽。

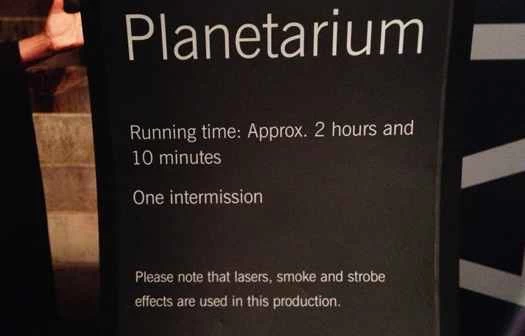

《天文館》本週末將在布魯克林音樂學院 (BAM) 上演。音頻版本是否會發行尚待確定。