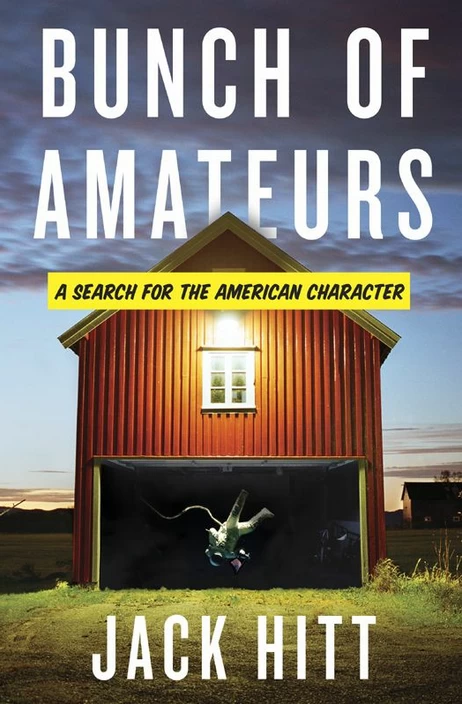

以下節錄自《一群業餘愛好者:尋找美國性格》(現已出版)。

在舊金山菲爾莫爾街,那段街上依然遍布著波西米亞風格的咖啡館,偶爾還能看到一家菸具店和一兩家藝廊。在那裡,我遇到了梅雷迪思·帕特森。她並不像下海特區的居民那樣引人注目。她三十多歲,穿著軍靴,身高接近1.78米,身穿一件看起來很硬朗的皮夾克,戴著一副貓眼眼鏡,這身裝扮讓她頗有幾分五十年代書呆子女孩的氣質。帕特森是個典型的自戀狂。白天,她是一名電腦程式設計師和語言理論家;從小,她就熱愛一切自己動手的事情,經常和父親一起修理家裡的汽車或重新佈線。不久前,她又迷上了一個新的嗜好:自製生物工程。

美國一直以來都是雄心勃勃的業餘愛好者的天堂。而像帕特森這樣的自學成才的生物學家,正是這股長河中的最新成員。這些合成生物學家,之所以被稱為合成生物學家,是因為他們試圖創造新的生命形式,他們正努力在染色體領域複製史蒂夫‧賈伯斯在電腦領域所取得的成就。在一些大城市,他們開始組成「合成生物學」俱樂部,就像20世紀初的無線電愛好者、70年代的電腦程式設計師以及21世紀初的機器人愛好者一樣。其中一些俱樂部甚至開設了實體實驗室,讓成員集體練習調整各種基因組。

問問大多數人對業餘精神的看法,他們會說,嗯,那都是過去的事了。人們普遍認為,自封的後起之秀的黃金時代大約在一代人之前就結束了。但事實上,這種說法我們至少聽了一個世紀了,而且它總是錯的。局外人、業餘愛好者和怪咖的時代並非一去不復返,而是一個循環,在你以為它已經結束的時候,它又會再次出現。這個循環是美國歷史的重要組成部分——可以說,它是這個國家起源故事的一部分。

自從班傑明·富蘭克林離開波士頓前往費城,一直到馬克·祖克柏放棄哈佛廣場搬到帕洛阿爾托,人們始終認為,某種創造力往往是在即興發揮、甚至可以說是在逃亡中產生的,它起源於美國人創造力的試驗場:宿舍、週末興趣俱樂部、車庫。對帕特森來說,這個實驗場剛好是她公寓廚房外早餐角落的桌上實驗室。她邀請我去參觀她的「實驗室」——一個由她改造的(相當)常見的家用電器組成的裝置,她用它擺弄生命的基本組成部分——並幫助她完成最新項目的下一步。她想把水母DNA的質粒插入細菌,以便之後培養出一種改良的酸奶,這種酸奶不僅味道好,而且還能在黑暗中發光。

***

在我們開始認真研究生物工程之前,帕特森說我們得先去她常去的合成生物學用品店之一:Trader Joe's,那裡出售含有我們需要的乳酸桿菌的原味優格。散步時,我注意到她腳踝上的刺青。她把褲子拉到靴子上面。 「這個還沒完成呢,」她說。那是一個蒸氣龐克風格的生物機械X光片,描繪了她的脛骨和腓骨,以及一系列機械齒輪、機器人活塞和自行車鏈條。 「這其實是個玩笑,因為我的腳踝有點怪異,」她解釋說,「我長了一塊叫做副舟骨的東西。」帕特森身上有很多紋身,都以某種方式與她自詡為離網科學家的身份有關。她的一隻手臂上刺著她最喜歡的動畫《少女革命》裡的玫瑰花窗和劍。二頭肌下方是標誌性的阿特拉斯托舉蒼穹的圖案,最廣為人知的莫過於安·蘭德的小說《阿特拉斯聳聳肩》的平裝本封面。陪伴這位肩負重任的泰坦的是星幣侍從,這位塔羅牌人物,據她所說,象徵著「永恆的學生」。

帕特森的「螢光優格」的關鍵成分是一種名為綠色螢光蛋白(GFP)的基因。 GFP最初發現於水母和一種名為海葵的珊瑚蟲中,它使這些生物在受到干擾時能夠發出生物光。 2000年,一位名叫愛德華多·卡茨的藝術家創造了“GFP兔子”,這是一種經過基因改造的白化兔子,在紫外線照射下會發出明亮的綠色螢光。自那以後,這種基因及其色彩繽紛的近親已被廣泛馴化——而且是高度馴化。寵物店現在販售經過GFP改造的斑馬魚,名為「螢光魚」(每條7.99美元,三條6.99美元-現有星火紅、電光綠、旭日橙、宇宙藍和銀河紫五種顏色)。三位研究此基因的科學家於2008年榮獲諾貝爾獎,GFP也被更廣泛地用作一種標記物,用於追蹤基因層面的各種變化和效應。帕特森對螢光優格的期望並沒有那麼高。她告訴我,她覺得帶著可以吃的螢光棒去參加銳舞派對會很酷。

回到她公寓後,帕特森給我看了她弄到的發光質粒樣本;她把它密封在一個袋子裡,放在冰箱冷凍室裡,旁邊還有一些冷凍雞翅和一盒華夫餅。她從北卡羅來納州的卡羅萊納生物供應公司訂購了這個質粒,就像其他人訂購毛衣一樣。她的基本計畫是培養一批優格菌,將GFP基因導入菌體,然後用這些改造過的菌體再次製作優格。為此,我們需要臨時製作一個電穿孔裝置,幫助將發光基因導入乳酸桿菌。

電穿孔是一種常見的基因改造方法,它將細胞暴露於2500伏特的脈衝電場。在細菌中,電荷會改變細胞膜的通透性,使GFP質粒能夠穿過細胞膜。 “本質上,”帕特森說,“我們就像是在電擊它們。”

合成生物學家希望像史蒂夫‧賈伯斯之於電腦一樣,為染色體領域帶來革命性的突破。帕特森的所有工作,無論高難度或其他,都在她的公寓裡完成。這間公寓的室友經常更換,但一切都顯得那麼熟悉——舊家具堆成一團,書籍和紙箱成堆,外套、懶人沙發和幾盆擠在窗邊的盆栽植物,營造出一種溫馨而又略顯凌亂的氛圍。她的實驗室桌上散落著她自製的基因實驗設備。帕特森很久以前就解決了實驗室級移液器價格昂貴的問題(因為一台移液器就要200美元左右),她從網路藥局購買了價格低廉的一次性胰島素注射針,這種針頭可以精確到微升。她還改造了一台二手電腦(只花了5美元)上的9英寸軟碟機電機,將其用作離心機,用來旋轉裝有細菌的液體樣品瓶。她的高壓滅菌器其實就是個壓力鍋,她的保溫箱則是Sharper Image公司出品的那種可以冷卻也可以加熱的戶外野餐冰箱。 “有人30美元就把這玩意兒賣了,”她說,“現在歸我了。”

點擊此處在一頁上查看本文,或繼續閱讀下面的第二頁。

這一切都充滿了趣味性。無論是用鐵絲把街邊攤淘來的廢品捆紮起來,還是從當地藥店找到巧妙的替代品,帕特森談起創建實驗室時的喜悅,絲毫不亞於她正在進行的基因工程。正是這種喜悅——姑且稱之為一種顛覆性的自由——最初吸引她投身於合成生物學。幾年前,在籌備程式設計師大會CodeCon時,她自告奮勇要做一個關於DNA的小型講座,主辦單位欣然同意。她想用淺顯易懂的方式來闡述我們大多數人聽到「重組DNA」這類詞彙時腦海中浮現的複雜世界,並證明它其實非常容易上手。例如,從經典的豌豆(格雷戈爾·孟德爾著名實驗的對象)中提取DNA的過程,聽起來可能非常複雜。實驗室裡的專業人士可能會討論如何透過細胞破碎來穿透細胞膜,然後去除脂質,接著用異丙醇浸泡和蛋白酶洗滌,最後在離心機中旋轉幾次,最終在試管底部得到一些絲狀DNA。但帕特森來參加會議時,帶的卻是一箱大多數廚房或浴室裡都能找到的東西。

「我先用乾豌豆磨碎,」她說,「然後把它們放進生理鹽水裡。」她迅速地給我翻譯道:「就是普通的鹽水。」接著,她繼續說道,「稍微搖晃一下,加入一些洗髮水,洗髮精裡含有清潔劑,可以分解脂肪細胞壁。再加入嫩肉粉,嫩肉粉裡含有木瓜蛋白酶,這是一種蛋白酶,可以分解細胞核。然後靜置一段時間,直到它變成帕特森所說的“糊狀物”,也就是“消化後的黏稠物”。把這種黏稠物放進沙拉甩乾器裡,把固體和液體分開。倒掉液體後,加入外用酒精。 DNA對酒精的親和力就像油對水的親和力一樣,所以它會聚集在一起,與其他液體分離。黏稠的絲狀物開始形成。這是純淨的、提取出來的DNA,可以進行生物工程改造了。

***

業餘愛好者在研究過程中感受到的自由和樂趣,部分源自於他們的工作空間通常沒有黑盒子。在帕特森的實驗室設備中,沒有一件是她不了解其工作原理的現成產品。所有設備都是她自己建造和改造的。例如,當我問到試管中的肉湯——也就是為細菌提供食物,使其在夜間生長——時,她說:「通常培養乳酸菌時,你會用MRS肉湯。MRS代表幾個人[三位科學家:JD DeMan、M. Rogosa和ME Sharpe]。但那東西很貴,」所以她自己配製。 「我設法找到了保羅·埃利克發表在《乳品科學雜誌》上的一篇文章。」這篇文章發表於1956年。這真是回歸本源。 “我本來可以砸錢解決這個問題,”她說,“但我發現,舊文章往往提供了最便宜但仍然有效的方法。”

這種即興的研究和實驗方法,為任何業餘嘗試都增添了輕鬆愉悅的意味。當一切順利時,帕特森的工作展現出強烈而又神秘的美感。為了往裝有細菌的小瓶子裡添加蒸餾水,她先洗淨雙手,然後小心翼翼地取出一根經過消毒的軟木塞管。她動作優雅地用注射器吸取了一些水,另一隻手則單手拔出軟木塞。她側過頭看著敞開的試管,以免自己輕微的呼吸污染實驗。然後,她用移液管吸取適量的水,待操作完成後再重新塞上軟木塞。如此反覆二十次,完美無瑕,宛如一場小型私人芭蕾。

在不太順利的時刻,當事情出錯時,帕特森會退後一步,思考片刻,然後再重新投入。她不容易感到沮喪,她認為這得益於父母在她小時候的持續鼓勵。但業餘人士對待挫折甚至失敗的態度也與專業人士截然不同。在辦公室裡,失敗和成功是非此即彼的,要么是下坡,要么是上坡(而且通常與薪酬直接掛鉤)。公開場合的失敗也會令人沮喪和尷尬。在最糟糕的情況下,它甚至會導致你被邊緣化或被解僱。

但如果你廚房桌上的整套設備都是你自己的傑作,是用街頭撿來的廢料和艾森豪威爾時代奶農的經驗拼湊而成,那麼失敗只不過是你搭建的系統中出現的一個小故障。親自動手調試、寄電子郵件給其他同行科學家尋求建議、在公共維基查閱同事的研究成果、修復錯誤、推進研究,這些都只是短期內成功的不同表現。

在帕特森和我一起熬過無數個漫漫長夜,共同研究她的系統時,我們曾簡短地討論過「心流」這個概念。這個概念是由米哈里·契克森米哈賴(Mihaly Csikszentmihalyi,發音為“me-high chick-sent-me-high”,或許是有史以來最有趣的名字)提出的。這位匈牙利裔美國心理學家認為,當一個人完全沉浸在某項行動時,就會進入一種非常令人滿足的精神狀態。這聽起來似乎是一種罕見的境界,如同世俗的涅槃,但並非如此。我們每個人都能體驗到心流。它不需要特殊的冥想技巧,只需要對某件事充滿熱愛,以至於完全沉浸其中。人們在繪製一幅複雜的風景畫、粉刷前廊,甚至在照顧細菌生長時,都可能體驗到心流。

這種狀態的普遍性,正是我們用來形容這種愉悅狀態的詞彙如此之多的原因:進入狀態、沉浸在工作、全神貫注、步入正軌。 「哦,」帕特森突然明白了我的意思。 「你是說代碼空間,」程式設計師是這麼稱呼的,「在那種空間裡,世界彷彿消失了。」她很了解這種狀態。 “這是一種嘗試新事物的絕佳狀態,尤其是我覺得某個東西應該可行的時候。所以我會嘗試一下,看看效果如何:‘這好像沒按預期運行。我們來檢查一下設置,看看這樣行不行。’太棒了。”

***

「業餘」一詞源自於拉丁文中表示「愛」的詞,這種愛若以金錢為誘餌,便可演變成一種職業。業餘愛好者的愛通常不涉及直接報酬,因此,儘管最終可能與金錢有關,但這並非其日常動力。這是一種鮮為人知的愛。它既非情愛(eros),也非博愛(agape),不包含親情或慷慨的慈善。事實上,它或許是最不為人知的愛──一種奇特的自愛,懷著對未知未來的憧憬。

在我拜訪前的幾個月裡,帕特森就一直在努力將發光基因導入她的優格細菌中。她嘗試用熱休克法將基因導入細胞。 「當細菌達到一定溫度時,它們會開始產生熱休克蛋白,這些蛋白也會打開一些孔洞,」她解釋。就在這短暫的一瞬間,附近晃動的新基因就能溜進去。 “我當時的想法是:我的天,這裡太熱了,趕緊開窗通風。”

帕特森的高壓滅菌器其實就是一個壓力鍋,她的培養箱則是從Sharper Image買來的戶外野餐冰箱。但熱休克法並不奏效,所以她轉而嘗試電穿孔法。她第一次向我描述這種方法時,我腦海中浮現出這樣一幅畫面:細菌像卡通人物一樣膨脹起來,手指插在插座裡——鞭毛像頭髮一樣伸出來,微小的孔隙像睜大的眼窩一樣鼓脹——這樣GFP質粒就能迅速進入。對我們來說,問題是如何給細菌施加這種電擊。帕特森在Arduino板上配置了定時機制,Arduino是一種易於自訂的電腦板。它可以處理精確到毫秒的定時。我們現在只需要2500伏特的電壓(我最近才知道,這個電壓值曾經用於執行20世紀著名的電椅任務,那些威力驚人的電椅有著諸如“恐怖格蒂”、“黃媽媽”、“老煙槍”和“嘶嘶”之類的綽號)。

為了實現這個目標,帕特森從一個舊霓虹燈招牌上拆下了一個變壓器。它輸入12伏電壓,然後升壓到3000伏,所以照理說,如果我們給變壓器輸入10伏電壓,它應該可以輸出2500伏特。但是帕特森的電壓表一直顯示電壓不太對勁。我們嘗試了不同的接線方式和不同的晶體管,然後發現還需要另一個零件,於是就開車去了弗萊氏(Fry's),一家類似家得寶(Home Depot)的電子產品商店,然後,太陽是不是已經落山了?

我們大概測試了Arduino板的輸入輸出不下50次。這些測試包括坐在木地板上,小心翼翼地固定住(絕緣的)電線,然後用可能致命的電流進行測試。有一天,我們花了整整10個小時來配置各種線路。幾個小時就這樣過去了,但感覺時間彷彿靜止了。

同時,我們放在培養箱裡的那一點點優格乳酸菌正在茁壯成長。但這套系統也有缺陷。培養箱裡那台老式的恆溫器壞了。現在沒辦法自動調節箱內溫度,所以帕特森只能自己小心翼翼地監控溫度。過一會兒,她會關掉培養箱,等到溫度降幾度後再重新打開。這樣就能避免把菌種「煮熟」。我們已經連續好幾天都在做實驗,花了很多時間在一起,盯著晶體管,像照看老式柴火爐一樣照看培養箱,給設備消毒,等待著極其緩慢的進展。帕特森是個煙民,每到這種時候,我都會允許自己暫時重拾很久以前就喜歡的習慣。於是,我們會在她窗邊抽菸休息。

那天晚上,我們正沉浸在自己的工作中,長時間埋頭苦幹,突然間,恆溫器的問題迎刃而解,就像水面上的氣泡慢慢破裂。 「那種能騙過竊賊的計時器怎麼樣?」我問。帕特森立刻明白了。沒錯,就是定時器。我們可以設定定時器來控制孵化器的開關。這樣我們就可以離開公寓一個多小時了。我們趕緊跑下樓,開車南下,來到聖荷西一家深夜營業的家得寶。新款定時器正合我們意,而且價格也很便宜。控制功能可以讓你隨意設定開關週期-例如開五分鐘,關三十分鐘。

問題解決了。等我們把定時器設定好,天都快亮了。我們最終還是得回到電晶體電路,但此刻,我們享受著這強烈的快感。我們倆後退一步,看著插在防浪湧插座上的定時器,帶著一種近乎荒謬的、令人興奮的自我滿足感。是時候點亮燈光了。

像帕特森和她這樣的自學生物學家或許構成了新興合成生物學運動的主體,但這場運動的創造者幾乎全來自學術界。合成生物學最引人注目的支持者可能是史丹佛大學生物工程教授德魯恩迪。恩迪看起來很年輕,一頭略顯蓬亂的沙色頭髮,很容易被誤認為是永遠的研究生。他創造了一些聽起來非常時髦的黑客術語。如果你在史丹佛校園裡仔細聆聽,或許會聽到有人把將基因從一種生命體轉移到另一個生命體的過程稱為「DNA bashing」(DNA 攻擊)。

恩迪預言,不久的將來,人們就能重寫橡子的DNA,使其包含類似《傑森一家》動畫片中喬治·傑森那樣的指令,引導未來的橡樹組裝成書架。他也表示,如果這門新興科學想要快速發展,頂尖的合成生物學家就需要幫助和支持像帕特森這樣的業餘愛好者。 2003年,他參與創辦了國際基因工程機器大賽(iGEM)。 iGEM每年在麻省理工學院舉行,邀請來自世界各地的大學生、高中生和業餘愛好者團隊展示他們的生物工程才能,角逐一個樂高積木形狀的生物磚獎杯,獎杯還配有一個專屬的行李箱。

恩迪也致力於標準化合成生物學研究人員使用的零件,這有助於推動業餘愛好者群體的成長。他很喜歡講述威廉·塞勒斯的故事。塞勒斯是一位工程師,在南北戰爭即將結束之際寫了一篇重要的論文。塞勒斯建議美國工程師為所有螺帽和螺栓採用統一的標準。他提出了一個公式,可以根據螺栓的直徑計算出螺紋的標準螺距。如果您有興趣:

P = 0.24 √D + 0.625 – 0.175

如今,美國人仍然或多或少地使用螺絲,這要歸功於塞勒斯系統。恩迪表示,標準化的關鍵在於,每個塞勒斯螺帽旋入塞勒斯螺栓時,表現都完全相同。 「當你拉動螺帽時,」恩迪說,「它會牢牢固定住,不會從螺栓上脫落。」換句話說,它能很好地完成其應有的功能,恩迪和其他工程師將這種特性稱為「可靠的功能性結構」。

恩迪預言,未來有一天,人們可以重寫橡子的DNA,從而引導未來的橡樹長成書架。這種可靠性是早期美國製造業結構性變革之一,而正是這些變革推動了19世紀製造業的快速發展。恩迪認為,類似的可靠性也適用於DNA研究。例如,麻省理工學院維護一個標準生物元件註冊庫,這是一個DNA標準品的集中採購平台。世界各地的遺傳學家都可以訂購各種質粒或其他已知能產生大量生物學特徵的DNA片段。反過來也是如此。你可以註冊一條具有新功能的DNA鏈——例如,一種“生物合成裝置”,它可以將實驗室細菌生長過程中產生的難聞的糞便氣味轉化為香蕉的芬芳。這種生物裝置,或者說“香蕉香味生物合成系統”,已經過標準化和註冊,在目錄中編號為BBa_J45900。其理念是,該註冊庫將成為DNA元件的“電子元件商店”,讓DIY愛好者和學術界人士都能參與其中,進行實驗和創造,從而快速推進科學發展。標準生物元件的數量每年翻一番,正如Endy所說,「同樣,對基因工程感興趣的青少年人數也在逐年翻番。」2004年,iGEM大賽只有5支隊伍參賽;而去年,參賽隊伍數量達到了165支。

如果你聽聽恩迪(Endy)的發言——他談到iGEM、基因工程基因庫以及他那些「基因抨擊」式的言論——你可能會覺得他能憑藉一己之力將合成生物學推向主流。但他只是引領這一新興領域的三位學術領袖之一。另外兩位分別是加州大學柏克萊分校的傑伊·基斯林(Jay Keasling)和哈佛大學的喬治·丘奇(George Church)。

身為生物化學工程師,凱斯林並不熱衷於談論如何讓合成生物學變得酷炫,也不抨擊基因技術。相反,他專注於讓合成生物學實現一些非常具體的目標。例如,他希望治愈瘧疾。目前治療瘧疾的藥物是一種名為青蒿素的物質,它提取自生長緩慢的甜艾草。凱斯林開發了一種能夠快速生產青蒿素的細菌,並在2010年宣布開始生產這種藥物。如果一切順利,他將在今年實現該藥物的商業化。

或許最務實的合成生物學領導人物要數喬治·丘奇了。他身高6英尺5英寸(約1.96米),身材魁梧,留著伐木工式的鬍鬚,氣場強大,思維活躍而健談,更難能可貴的是,他還有著一個奇特的科學怪癖:他患有嗜睡症。所以,這位偉人可能正在和你說話,突然間,砰的一聲,他就「睡著」五秒鐘,然後又立刻恢復正常。考慮到你面前站著的是一位才華橫溢、思維活躍的天才,這就像愛因斯坦的頭髮一樣令人捉摸不透。

隨著帕特森和她的同行開始測試他們的新想法,一場公開辯論最終將會展開:我們究竟允許什麼發生?丘奇大力宣傳合成生物學的經濟潛力,特別是燃料方面。他想研發出一種既能帶來豐厚利潤又能廣受關注的產品。將柳枝稷等有機物轉化為易於生產的生物燃料的障礙在於,植物中的糖分被纖維素束縛。要提取糖分,就必須先提取纖維素。如果能夠設計出一種可以將纖維素轉化為可用糖分的細菌呢?這種細菌幾乎可以立即擁有全球市場。 「生物燃料是合成生物學中最容易實現的成果,」一天下午,丘奇在他的辦公室裡告訴我。藥物療法或許能贏得媒體的青睞,但與燃料的需求相比,它們的需求量很小,“而燃料市場巨大。”

所有從事合成生物學的人都明白,如果說機器人學是周末業餘愛好者的愛好,而相關俱樂部已經發展成熟,那麼合成生物學則還處於萌芽階段。因此,他們時時刻刻關注著公共關係和形象塑造。他們知道,某個事件會讓這個領域進入大眾視野——一場驚人的發現、一部精彩的電影,但也可能是小報的歇斯底里報道,甚至驚動國土安全部。

「NASA曾有過登月計劃,」丘奇說道,他思考著大眾是如何理解任何新興科學領域的複雜性的。 「還有自製電腦俱樂部。就連機器人技術也曾藉助電影的力量傳播開來。」他意識到好萊塢更傾向於展現「反烏托邦式的生物學」。他想到了《侏羅紀公園》 、 《千鈞一髮》或《我是傳奇》等電影帶來的負面影響。 「只有一部電影例外,」丘奇說: 《羅倫佐的油》 ,講述了一對父母為了治愈孩子罕見的疾病而不惜一切代價的故事。這部電影並不算成功。 「由此可見,好萊塢要把脂質化學拍成一部大片有多麼困難,」他說。

舊金山午夜時分,我和帕特森趴在地板上,反覆嘗試配置那台2500伏特的變壓器,這已經是我們第四十次還是第五十次了。即使在這裡,在這個與世隔絕的實驗室裡,合成生物學社群也無所不在。帕特森不時查看舊郵件尋求建議,從其他網站下載電路圖,查閱一兩個維基百科。深夜,她給一個名叫布萊恩的傢伙打了個電話,布萊恩精通電氣方面的東西,兩人討論了二十分鐘。 「布萊恩的建議是把這些反過來,」她指著兩個帶電線的連接器說,「然後把負載放在電源和集電極之間。」於是我們進行了調整,但連接問題依然層出不窮。這樣的工作大多只是枯燥地把事情弄對,或至少嘗試弄對,很長一段時間裡,唯一的聲音就是帕特森興高采烈地自言自語:

“有東西亮了起來——你好。”

“那是一個15kΩ的電阻。還是不行。”

“我在想我是否把哪個針腳對應哪個功能弄錯了。如果真是這樣,那就太蠢了。”

“不合邏輯的事情包括…”

“你到底是從哪裡冒出來的?”

“給我們接上電源。”

“我們又一次一無所獲。”

我們倆又盯著那塊小板子看了一遍。

「我們要把紅色線接在這裡,黑色線接在這裡,然後需要有人把這根線接觸到底座上。如果你只想拿著這些線,我可以幫你插上。首先,確保你沒有碰到導線。很好。”

一聲刺耳的斷裂聲打破了房間裡令人窒息的寂靜。整棟大樓裡,一些燈熄滅了。帕特森拔掉了插頭。 「該抽根菸休息一下了。」她說。

帕特森解釋說,既然電穿孔法行不通,我們就只能採用次優方案將質粒導入細菌:超音波浴。這項技術與讓我們窺視子宮內部、觀察胎兒的技術相同。 「超音波通常在實驗室中用於裂解細胞,將其撕裂並提取DNA,」她解釋道,「它也用於消毒。高振幅的超音波可以殺死細菌。當頻率在40千赫茲範圍內時,實際上可以用於橫切,這是將質粒導入細菌的術語之一。」(我們嘗試過電擊和電擊細菌都失敗了,現在希望如何清潔它們。 「這玩意兒才40美元,」她說——這玩意兒是一台「40千赫茲的珠寶清洗機」。這台機器小巧緊湊,易於操作。每天都有幾十件這樣的商品在 eBay 上出售。

儘管帕特森仍在努力尋找“發光酸奶”,但她告訴我,她最近的興趣已經轉向了一些更實用的東西。她開始與DIYbio郵件清單上的一位網友討論合成一種能在三聚氰胺存在下發生反應的細菌。回想一下,2008年,這種物質開始出現在中國進口的乳製品、雞蛋、嬰兒食品和寵物食品中,導致許多人和動物死亡。僅受三聚氰胺污染的牛奶就導致約5萬人患病。這些報導引發了食品安全恐慌,並讓人們注意到美國相關機構並未對這些致命化學物質進行檢測。帕特森和她的網路研究夥伴將他們的發明稱為「三聚氰胺檢測儀」。

他們正在考慮的一種方法是培育一種細菌,這種細菌在三聚氰胺存在的情況下會將三聚氰胺分解成氨和水。味道可能不太好,但總比生病強。也許等他們研發出2.0版三聚氰胺計時,就能讓這種化學物質嘗起來像香蕉了。和許多業餘愛好者一樣,帕特森從所有這些質粒的潛力中看到了威廉·塞勒斯從一顆可靠且螺紋良好的螺絲中看到的——更美好的未來。

隨著帕特森和她的同伴開始嘗試他們的想法和實驗,一場公開辯論最終將會爆發:我們究竟允許了什麼?隨之而來的,是人們通常的擔憂。我們是否正在培養一代科學怪人博士?我們多久後會聽到某個孩子在郊區的房間裡研發出武器化流感病毒的消息? DIY 的支持者們認為,這更應該鼓勵當地的合成生物學俱樂部成立。目前,俱樂部成員們正在努力製定合適的標準、通用倫理規範和良好的實驗室操作規程。當然,如果歷史可以作為借鑒,那麼一位雄心勃勃的檢察官很可能會介入這些俱樂部。另一方面,如果恩迪、基斯林和丘奇能夠成功地塑造合成生物學的形象,這些俱樂部就能蓬勃發展,並促進基因組學新方法的出現。任何一套新的工具交給下一代時,總是會伴隨著一些自然的擔憂。但是,這種擔憂最終會如何被應對——是被視為下一個 4H 俱樂部,還是被視為下一個國家安全威脅——將揭示我們目前是如何看待美國的創新。

The elder statesman of theoretical physics and a big synbio fan, Freeman Dyson, wrote an influential essay in the New York Review of Books in 2007 in which he called for precisely the kind of synthetic biology research we are now beginning to see. “Every orchid or rose or lizard or snake is the work of a dedicated and skilled breeder,” Dyson wrote. “There are thousands of people, amateurs and professionals, who devote their lives to this business. Now imagine what will happen when the tools of genetic engineering become accessible to these people.

“There will be do-it-yourself kits for gardeners,” Dyson continued, “who will use genetic engineering to breed new varieties of roses and orchids. Also kits for lovers of pigeons and parrots and lizards and snakes to breed new varieties of pets. Breeders of dogs and cats will have their kits too. Domesticated biotechnology, once it gets into the hands of housewives and children, will give us an explosion of diversity of new living creatures, rather than the monoculture crops that the big corporations prefer. New lineages will proliferate to replace those that monoculture farming and deforestation have destroyed. Designing genomes will be a personal thing, a new art form as creative as painting or sculpture.”

It's not a brave new world that Dyson envisions, but rather the same old mundane one, just gussied up with the middlebrow creations of housewives and teens. And the exquisite dreams of a Meredith Patterson. Maybe that is where we're headed, but make no mistake about how we will get there. Dyson and his co-enthusiasts want to put the toolbox for life itself into the hands of an amateur designer. Presumably, an intelligent one.

Adapted from Bunch of Amateurs, published by Crown Publishers, a division of Random House, Inc.