1846年10月6日,戰俘弗里德里希·阿道夫·維斯利澤努斯(Friedrich Adolph Wislizenus)冒險進入墨西哥偏僻小鎮庫西維裡亞奇(Cusihuiriachi)附近的岩石山丘,採集一些植物。他和他的西進探險隊在美墨戰爭爆發時被俘,但這位來自聖路易斯的醫生兼博物學家決定在監獄中繼續他的研究。他拔起一株深紅色的野花,後來將其命名為血紅礬根(Heuchera sanguinea ),然後徒步返回村莊。

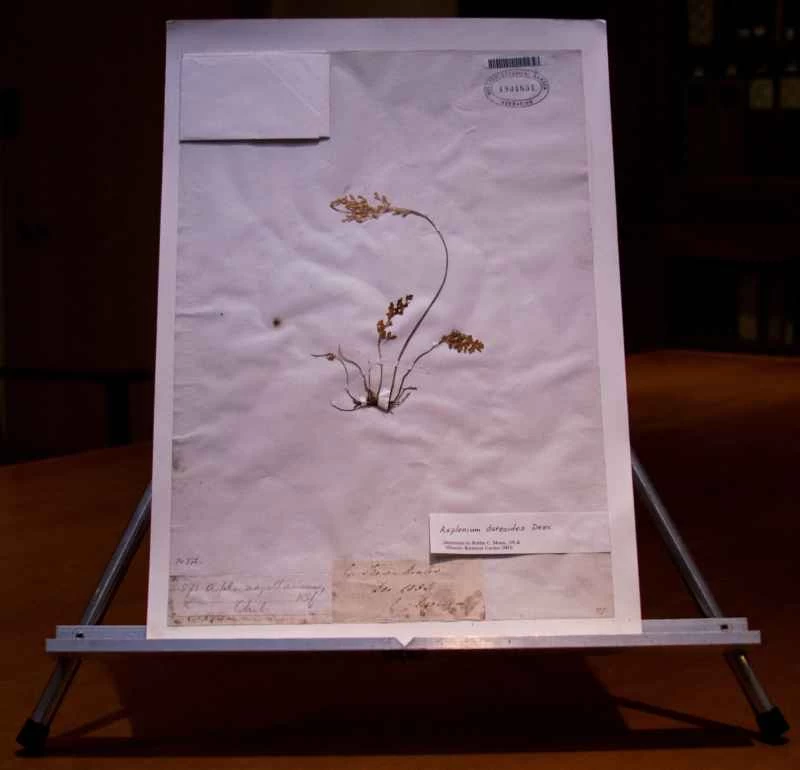

他將這株纖細的植物擺放好,以便乾燥後裱在紙上,讓後世的植物學家能夠看到葉片的正反兩面。然後,他將其夾在兩張新聞紙之間。 1847年春天獲釋後,他帶著這株乾燥的植物標本和許多其他標本回到聖路易斯,並將它們贈予了他的朋友兼同行醫生格奧爾格·恩格爾曼。如今,這株保存完好、呈現銹紅色的標本依然留存於此——它不僅是植物學史的一部分,也是重要的數據,是密蘇裡植物園裡存放在馬尼拉文件夾森林中的近630萬份標本之一。

點擊開啟照片庫

「生物多樣性科學通常不被視為數據密集或大數據領域。但我們擁有的數據卻是所有其他科學的基礎數據,」MBG生物多樣性資訊中心主任克里斯·弗里蘭德說。 “這些小小的植物,這些資訊碎片,構成了我們對地球生命生態圈認知的一部分,我們需要盡可能多地了解它們。”

為了與世界分享這些標本,一支由檔案管理員和植物學家組成的團隊正在不遺餘力地拍攝每個標本,並將它們上傳到網路上供任何人存取。

密蘇裡植物園是世界上最大的植物資料儲存庫之一,這些資料以多種形式存在。它擁有珍貴的初版書籍,包括可追溯到古騰堡時代的藥用植物手冊;數千株活體植物生長在聖路易斯市中心79英畝的土地上,供公眾欣賞;此外,還有超過600萬份乾燥標本——這座「隱形花園」——用於研究世界各地植物物種的形態、分佈和用途。除了維斯利澤努斯及其同伴採集的標本外,該植物園還收藏了查爾斯·達爾文、詹姆斯·庫克以及幾乎所有追隨劉易斯和克拉克西行足蹟的博物學家的標本。弗里蘭德表示,所有這些數據,從書籍到掃描圖像再到標本標籤,都將在幾年內上線。該植物園甚至正在開發API工具,以便其他人可以編寫應用程式來挖掘這些資料。

吉姆·所羅門是密蘇裡植物園植物標本館的館長,該館收藏的是永久保存的植物標本。他辦公室的每個角落都堆滿了12×16英寸的馬尼拉文件夾,每個文件夾裡都裝著像血紅海棠(H. sanguinea)這樣的標本——有些用紅繩捆在一起,有些則敞開著,露出許多植物碎片。他說,這些數量驚人的標本只是密蘇裡植物園植物標本館總藏量的一小部分。他估計,全世界37個植物標本館加起來可能有4億個這樣的資料夾。 “與過去幾個世紀地球上曾經存在過的植物總數相比,這簡直微不足道,”他說,“然而,這卻是我們了解地球植物的主要來源。”

走廊盡頭是植物標本庫房的一部分,看起來就像任何大學圖書館,一排排可移動的書架錯落有致。所羅門轉動一個轉盤,找到一排存放藤黃科植物的標本,然後伸手去拿一個文件夾,裡面裝著一種藤黃屬植物。他抽出一張卡片,上面長著四英寸長的革質葉子、疙疙瘩的根和一簇簇小圓果實——這可不是你會從文件夾裡拿出來的東西,也不是你通常會聯想到大數據的東西。

幾十年來,希望挖掘這些數據的植物學家必須聯繫馬達加斯加植物園(MBG)或其他植物標本館,索取郵寄的標本。植物資料探勘通常用於分類學研究——例如,馬達加斯加的一位植物學家發現了一種有趣的植物,它有直立的莖、兩性異形的葉片和綠色的花粉,他想知道這是否是一個獨立的物種,或者可能是新的雜交種。簡單的形態學——植物的外觀——仍然是進行此類研究的主要方法。為了幫助這項研究,MBG的檔案管理員每年分發約10萬份標本,包括借出、贈送和新入藏的標本。但是,所有這些處理都可能損壞標本,而且對於生物多樣性最豐富的發展中國家的植物學家來說,收發這類郵件非常困難。這正是MBG致力於對其收藏的每份標本進行編目和數位化資料的原因之一。

到目前為止,該團隊已經處理了390萬個樣本,並掃描了約16.9萬張影像。這本身就是一項特殊的挑戰,因為正如藤黃果樣本所表明的那樣,並非所有植物都是扁平的。 「例如椰子、巨型龍舌蘭以及其他一些體積龐大的植物,所以確實需要一些專門的設備,」弗里蘭德說。 MBG正與英國皇家植物園合作,開發新的成像設備,以超高解析度掃描樣本,使植物學家能夠放大、平移並觀察細節。

為了避免這些館藏顯得陳舊過時,需要指出的是,現代植物資料也以系統發育材料的形式存在。儘管絕大多數分類學工作仍基於形態學,但MBG確實擁有一個DNA庫,其中包含約11,000份專門用於DNA提取的樣本。植物學家會採集葉片樣本,將其保存在矽膠中,並儲存在-20℃的低溫環境中,這樣提取的DNA品質可能優於植物標本館的標本。 Solomon表示,傳統的館藏標本不會採用這種方法進行檢測,因為DNA萃取過程需要大量的材料,而這些材料會被大量銷毀。

這項工作涉及 MBG 的幾個不同項目,將幫助其他國家的植物學家研究本土植物,並幫助自然歷史學家了解四個世紀以來植物的用途和分佈。

例如,該植物園是參與「生命百科全書」計畫的六個機構之一,該計畫旨在收集地球上所有物種的數據並將其在線公開,從而成為研究世界生物多樣性的單一入口。弗里蘭德自詡為開放取用的倡導者,他鼓勵其他植物標本館和博物館盡可能公開分享他們的館藏。最終,他希望研究人員能夠利用這些資訊繪製出生命網絡中新的連結。

「我們想要記錄的就是那種『頓悟』時刻,我堅信它們就在那裡。這就是大數據帶來的挑戰。傳統上,這是一個以人為中心的領域,人們外出採集植物標本,而現在我們卻用演算法來解決這個問題,」弗里蘭德說。 “可用的數據越多,你的科學研究就能越全面。”